Publicado en: El Nacional

Por: José Rafael Herrera

¿Qué ardid, qué astucia de la razón dialéctica pudo haberse desplegado e intervenir para que un grupo de jóvenes encapuchados y declarados en rebeldía, un puñado de “vengadores”, ebrios de revolución, inspirados por la mitología del romanticismo izquierdista -o por lo menos por su versión hollywoodense-, terminaran por convertirse, veinte años más tarde, en su propia antítesis, reprimiendo las voces de la disidencia, canjeando sumisión por comida en mal estado y medicamentos vencidos, arruinando, depauperando al país entero mientras cocinan densos y pesados “guisos” de todos los colores y sabores, vinculados con las mafias del narcotráfico, el lavado de divisas y el terrorismo internacional? ¿Cómo se pasa de la lucha contra la injusticia, la iniquidad social y la violación de los derechos humanos, contra la corrupción, la demagogia, la burocracia paquidérmica y la pobreza -en nombre del “verdadero socialismo”, la liberación nacional, la soberanía y la independencia económica, la democracia participativa, la solidaridad, etc.- a la censura y la represión, el encarcelamiento, la tortura y el asesinato? ¿Cómo fue que los corifeos de la “plancha 80”, inspirados en una suerte de versión guevarista de Robin Hood, llegaron a formar «arte y parte» del régimen más infame, opresor, criminal y corrupto del que se tenga noticia? ¿Cómo fue que saltaron al tremedal del populismo más descarado, obsceno y cínico, y a la conformación más monstruosa e inservible de las burocracias que se hayan padecido? En fin, ¿cómo pudieron los otrora ángeles de la civilización volverse demonios de la barbarie? Con razón decía Hegel, repitiendo a Maquiavelo, que el empedrado que conduce hacia el infierno está lleno de buenas intenciones y de espléndidos deseos.

En algún lugar de su obra, Jorge Luis Borges observó que las imágenes, al ser proyectadas, pueden llegar a causar la impresión de ser la más auténtica justificación de la realidad. No se siente horror ante la opresión de una determinada esfinge, dice Borges. Más bien, se proyecta una determinada esfinge para justificar el horror que se siente. Se trata, en el fondo, de la imaginatio -comprendida como la distorsión o el autoengaño- de lo que efectivamente se es. Es el malabarismo, la inversión -y la confusión- de las causas con los efectos y, con ello, de lo real con su imagen. Es la trampa, la estafa en la que la ficción deviene -y valga el énfasis- lo fijado, lo puesto, lo contrabandeado y vendido como “ideal”. Así, lo que antes fue forma se asume como contenido; lo que ahora es contenido se asume como forma. Tal como ocurre en la sala de los espejos de las ferias, el ser se trueca con su aparecer, con su puntual inversión. Cosas, como se comprenderá, inherentes a la naturaleza reflexiva del entendimiento abstracto sobre la verdad histórica. Pero, y además, con ello la pobreza de Espíritu no sólo triunfa: se difunde, se enseñorea y amenaza con perpetuarse.

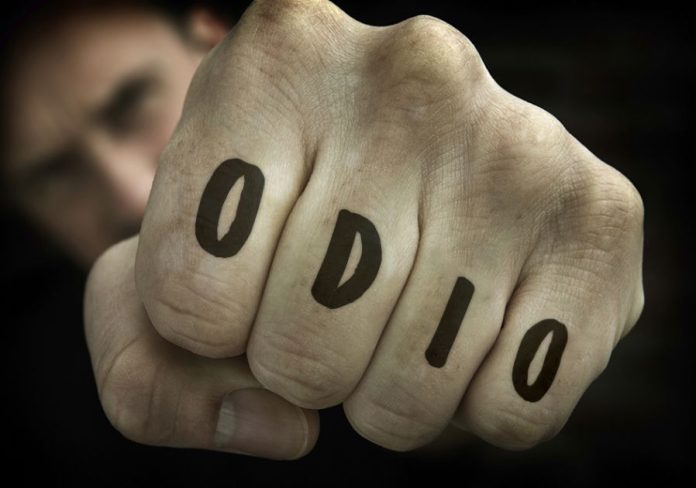

Borges hace referencia al horror, que es una “fase superior” del miedo. Aunque pudo haberse referido perfectamente al odio, esa tristísima pasión cabalmente expuesta por Spinoza en su Ethica. El impecable logos borgiano cabe tanto para lo uno como para lo otro, pues, en el fondo, ambos objetos -horror y odio- están preñados del mismo afecto. La reina de corazones de Alicia pudo, en uno de sus habituales ataques de ira, mandar “que le corten la cabeza” a todos aquellos ciudadanos potencialmente capaces de alimentar o promover el odio. La señora reina, a pesar de vivir en un mundo invertido, no parece tener conciencia del hecho de proyectar su propio odio contra la ciudadanía que vive tras el espejo. Causas y efectos se hayan en posiciones reflejas. Primero se come el trozo de pastel y luego se pica. Son Los fantasmas de Goya, ese sorprendente filme de Forman y Carrière, en el que el pervertido inquisidor se tuerce y trastoca en cruel apologeta del jacobinismo. Su temor inherente deviene odio y su odio en terror que termina, de nuevo, en temor. Es el círculo vicioso de las pasiones tristes, el mundo invertido de la falsa conciencia, cínicamente duplicado cual espejismo.

La palabra Odium guarda en sus orígenes algo de mal olor –odi–odor-odorante-, un algo cuyo aroma pudiese llegar a causar repulsión. En el algo huele mal en Dinamarca de Hamlet se percibe, oculta tras la sensación, la pasión triste que ocupa la atención de estas líneas: el odio y, por supuesto, su reflejo especular. “Apártate de esa odiosa superstición -dice Spinoza-: ¡deja de llamar misterios a errores absurdos y no confundas torpemente lo que desconocemos, o lo que aún no conocemos, con aquello cuyo absurdo ha sido demostrado, como sucede con los horribles secretos de las sectas!”. El autor de la Ethica, quien concibe las pasiones humanas “como si fuesen líneas, superficies o cuerpos”, parece haberle dirigido esa advertencia a quienes, enseñoreados desde un poder usurpado y de dudosa procedencia, pretenden normar, regular y decretar, supersticiosamente, la determinada proyección de una esfinge. Y todo para ocultar la miseria, el horror, la atrocidad que subyace en sí mismos, en sus miedos, bajo sus pieles.

Según Spinoza, “el odio es la tristeza, acompañada por la idea de una causa exterior”. Es, pues, “una tristeza surgida del daño de otro”. Si se imagina lo que se ama siendo afectado por la tristeza, entonces pronto el odio tomará cuerpo en su contra, porque quien afecta con alegría o tristeza lo que se ama o se odia no sólo afecta a dicho objeto sino que, al mismo tiempo, se afecta a sí mismo. De tal modo que quien predica tan vehementemente sus afecciones contra el odio, en realidad pretende ocultar el odio profundo que las anima. El más patético de los sentimientos ha servido de sustento, de fundamento, a quienes, creyendo hallarse más allá del bien y del mal, han terminado por poner al descubierto la proyección de su pálido reflejo. Ese sentimiento es la tristeza. Hay quienes, cargados de ignorancia y de un profundo resentimiento social, que no logran superar, nunca llegan a comprender que las rígidas líneas de un decreto o de una ley, nunca podrán colocarse por encima de la eticidad ciudadana, de la formación cultural, de la Sittlichkeit. El consenso siempre será superior a las botas de los fascistas. Verbigracia, una ley contra el odio -¿alguien la recuerda?- no sólo comporta la formalización del propio odio que se lleva por dentro. Es, además, el principio del fin de quien la promulga, porque “cuando una cosa que se odia está afectada por la tristeza, en esa misma medida se destruye a sí misma, y tanto más cuanto mayor sea su tristeza”. Por el contrario, cuando se comprende que detrás del odio se haya oculta la tristeza, pronto resurge la alegría, se extingue el miedo y la libertad vuelve a mostrar sus alas intactas. La libertad es el más espléndido y maravilloso, el más contento, de todos los poderes creadores de la humanidad. Tarde o temprano se viene, nec ridere, nec lugere.