Publicado en: El Universal

Por: Carlos Raúl Hernández

Los mitos son formaciones iniciáticas de la civilización, primeras versiones sobre el universo y de fenómenos obscuros para los hombres, el trueno, la lluvia, el mar, el origen, los ríos. Las civilizaciones de la antigüedad, concebían el origen del mundo según mitologías, cosmogonías, teogonías y antropogonías. Una explicación poética del universo, dice Schelling en Conferencias sobre la filosofía de la mitología y la revelación. ¿Pero será deliberadamente poético cuando nos cuentan que Hércules luchó con un río, o es que los griegos arcaicos creían que éste era un ser viviente? ¿Será una genial metáfora la descripción de cómo Apolo diezmaba con sus flechas a los griegos, pues Homero sabría que era una epidemia, o el pensaba que el dios en efecto disparaba furioso por el rapto de Briseida? Así entendían la naturaleza Homero y Hesíodo, antes de que los presocráticos iniciaran las disertaciones lógicas hacia el pensamiento racional. Max Muller (citado por Ernest Cassirer en El mito del Estado) se pregunta… “¿Cómo podemos dar razón de esta fase de la mente humana que originó los extraordinarios relatos de dioses y de héroes, de gorgonas y quimeras, de cosas que el ojo humano no había visto nunca?”.

Los mitos coexisten con la modernidad y hoy con la sociedad contemporánea, reino de la ciencia y la tecnología. Las personalidades públicas, políticos, deportistas, actores y estrellas de cine son míticas y sobre ellas circulan leyendas. Durante uno de los períodos estelares de la actitud científica, el Renacimiento, paradójicamente los mitos se acrecentaron, una explosión inusitada, por la profunda revolución del pensamiento que ocasiona la entrada en escena del Nuevo Mundo. Es un inmenso placer que quiero compartir, hojear (¿ojear?) la Historia real y fantástica del Nuevo Mundo (Caracas: Ayacucho) una maravillosa y apasionante antología de la alquimia de mágicas mentiras y exageraciones con que el hombre medieval quiso dar cuenta de esos lejanos, incitantes y aterradores parajes. El descubrimiento del “continente de Cristóbal Colón”, incendia la creatividad por lo que Alfonso Reyes escribió que “…América fue la invención de los poetas”, contando al mismo Colón. Sobrecogido frente a las Bocas del Orinoco por la monumental conflagración de fuerzas telúricas en su desembocadura sobre el Mar Caribe, escribe a sus Majestades que pasaba “por la entrada del Paraíso” pero que no entraría, ya que no estaba en los designios de su misión.

Dice el almirante: “los argumentos de la autoridad, las descripciones del Génesis, las medidas astronómicas, la evidencia de los ojos y la prueba de los labios, todo deja claro que nosotros estábamos cerca del paraíso celestial, pero supe, como escribí a los soberanos españoles, que nadie debe entrar salvo con la voluntad de Dios. Paso por el paraíso perdido y mantengo el secreto, para regresar a la Española”. Fray Bartolomé de Las Casas, a cuya imaginación, propensión a exagerar y de cuando en vez a mentir, debemos nada menos que la Leyenda negra de la colonización española, la falsificación de la historia, nos deja esta maravilla enloquecida. La Tierra tenía una forma extrana: “…no…era del todo (redonda), sino… como media pera que tuviese un pezón alto… como una teta de mujer en una pelota redonda, y que esta parte deste pezón sea más alta y más propincua del aire y del cielo (…); y sobre aquel pezón… podía estar situado el Paraíso Terrenal”. Bartolomé da una interesante ubicación al Paraíso, no sin sus particulares entusiasmos delirantes. Esto hubiera sido suficiente espoleta de oleadas humanas hacia las regiones equinocciales, para hombres que salían del medievo.

Naturalmente que tanto Colón como los conquistadores se sobrecogieron por exhuberancia de la flora y la fauna, que deben haberles parecido sobrenaturales. El desbordamiento de vida en las selvas del trópico, plantas gigantescas, árboles descomunales, bosques tupidos, pisos donde se hundían hasta las rodillas en el humus, insectos gigantes, pájaros coloridos. A eso se añadían las dimensiones de los ríos y de las tormentas. Américo Vespucio diserta estupefacto sobre las iguanas, a las que asoció con víboras…. “pero es tan feroz el aspecto de semejantes serpientes, que teniéndolas por venenosas, no nos atrevemos a tocarlas; son tan grandes como un cabrito montés y de braza y media longitud”. Gonzalo Fernández de Oviedo se asombra de los peces voladores, los tucanes y de unos tritones “hombres marinos que hay en la mar”. Pedro Mártir de Anglería, soldado y cura, relata como verdadera la narración y dice que dejaron verse ante los navegantes, medio cuerpo superior humano y medio inferior de pez, así como los hombres con rabo, “…por el cual, cuando querían sentarse, empleaban asientos con agujeros”. Mártir de Anglería, siguiendo la tradición utópica desde Platón, cree que “…porque viviendo en la Edad de Oro, desnudos, sin pesos ni medidas, sin el mortífero dinero, sin leyes, sin jueces calumniosos, sin libros, contentándose con la naturaleza, viven sin solicitud alguna del porvenir”.

Sir Walter Raleigh da testimonio de individuos sin cabeza que tenían los ojos en los hombros, los ewaipanoma. Para abobar a Isabel de Inglaterra tiene un bestiario sin límites de seres insólitos, unos que tienen la boca en el vientre y los ojos en el pecho… “hombres que tienen la cabeza más abaja que los hombros; de los monocelos, de pies tan grandes que les sirven de sombrilla; de los mantécoras, de cabeza humana con tres hileras de dientes en cada maxilar, cuerpo de oso, pata de león y cola de escorpión; de los gigantes, de los pigmeos, de las Amazonas, de las Mandrágoras, de los Basiliscos, de las Sirenas, y de las aguas que tienen propiedades letales a todas las horas fuera del mediodía”. Martín Fernández de Enciso, cuenta de “árboles cuyas hojas, cuando caen al agua se convierten en peces y cuando caen en tierra se convierten en pájaros”. Nicolás Federman va más lejos. No se conforma con citar anécdotas que ha oído, sino una de la que protagonizó. En su primer viaje a Venezuela conoció un pueblo de pigmeos “de cinco palmos de estatura y muchos sólo de cuatro”. Dice que “…el cacique me dio una enana de cuatro palmos de alto, bella, bien conformada y me dijo que era mujer suya, tal es su costumbre para asegurar la paz. La recibí, a pesar de su llanto y de su resistencia, porque creía que la daban a demonios, no a hombres. Conduje esta enana hasta Coro, donde la deje, no queriendo hacerla salir de su país, pues los indios no viven largo tiempo fuera de su patria, sobre todo en los climas fríos”.

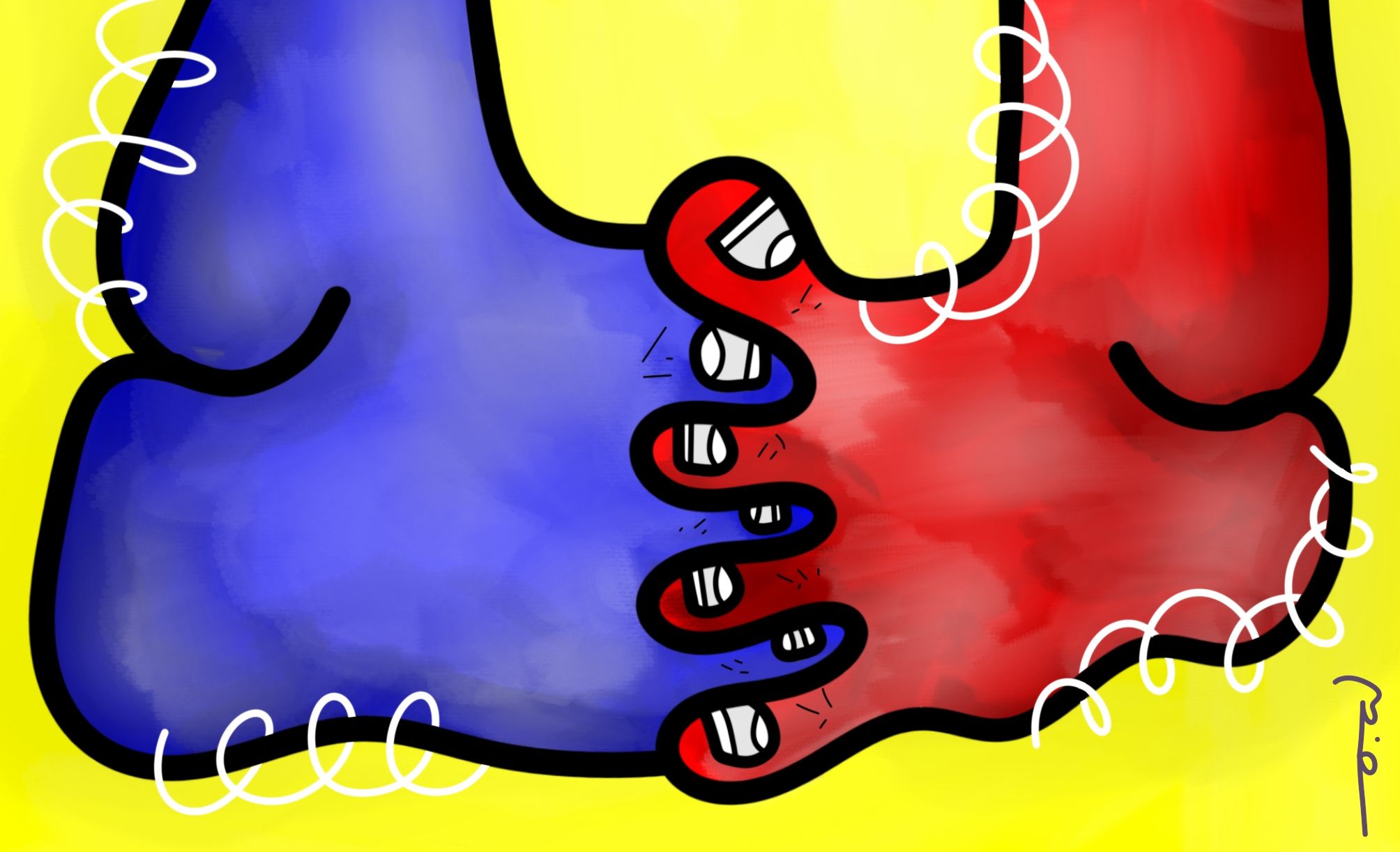

Las Amazonas y El Dorado fueron dos de los mitos esenciales de ese período que transformó al planeta. El primero cargado de erotismo y de la necesidad de dejar libres fantasmas sexuales que atormentaban las cabezas de los hombres solos que conquistaron América. Mujeres ardientes, valerosas, guerreras, sin varones, que los requerían únicamente para acostarse con ellos, habían vivido en los mitos griegos, armadas hasta los dientes y temibles. Un arquetipo arrollador si recordamos que Aquiles se enamoró locamente de la reina de las amazonas, cuando luchaba con ella. Los conquistadores buscan por todo el continente las ciudades gobernadas por esas mujeres, dispuestos a dejarse matar por ellas. Agustín de Zárate escribe como si las hubiera conocido y relata de una ciudad así, gobernada por la princesa Guanomilla, cuyo nombre traduce “cielo de oro”. Y el Dorado, el mito que inventaron los indígenas para librarse del fastidio que les había caído encima, se une así con las de las hembras solas y poderosas. Dice Germán Arciniegas en Nueva Imagen del Caribe, que con esa leyenda, los indígenas encantaron a los hombres blancos “fue la operación mágica que enloqueció a Europa… Oyendo patrañas de los indios, perdió la cabeza la corte de Londres, echaron a andar por las selvas y desiertos los agentes de los banqueros de Alemania, y los españoles creyeron que estaban viviendo en tiempos de Amadís de Gaula”.