En Venezuela ya ni siquiera se finge el decorado. El poder dejó de disimular y la política dejó de actuar. Delcy Rodríguez no es sucesión ni alternativa: es la encargada de mantener el desastre en condiciones de uso. La operadora del caos administrado. La que recoge los vidrios rotos para que el régimen pueda seguir caminando descalzo sin cortarse. Nada más. Nada menos. No inaugura nada: preserva lo que hay, que es ruina organizada que sobrevive a sus caisahabientes.

El “gobierno interino” repite la misma comedia, pero con peor dramaturgia. Hablan de transición como quien habla de dieta mientras se come una torta de chocolate entera. No han hecho lo básico: abrir el gabinete a alguien que no sea parte del mismo ecosistema que dicen querer superar. Es un club de espejos: se miran entre ellos, se nombran entre ellos, se suceden entre ellos. No hay transición: hay rotación de sillas en un cuarto cerrado.

José Ignacio Hernández, brillante abogado, lo explica con la frialdad quirúrgica del que ya no se deja seducir por la retórica. Dice que Venezuela enfrenta tres capas de tragedia superpuestas: un régimen autoritario, una emergencia humanitaria y un Estado fallido. Y que pretender una transición sin plan, sin hoja de ruta, sin instituciones mínimas, es como querer reconstruir un edificio incendiado con fósforos mojados. Lo más corrosivo de su diagnóstico es lo más simple: nadie está pensando en serio. Ni el régimen, ni la oposición, ni los que juegan a ser gobierno sin serlo.

Mientras tanto, el país —la gente real, la que madruga, la que sobrevive, la que ya no se traga cuentos— exhibe una madurez que avergüenza. Una adultez que contrasta brutalmente con la puerilidad de una clase política “gobernante” que sigue jugando a la casita, repartiendo cargos imaginarios, negociando parcelas de un Estado que ya no controlan.

Porque esa es otra verdad incómoda: Venezuela no tiene ministro de Economía ni presidente del Banco Central. Esos despachos están en Washington, donde se decide qué se permite, qué se tolera y qué se posterga. Tampoco tiene ministro de Petróleo: ese rol se ejerce desde oficinas de CEO en Houston, Londres o Doha, donde se define cuánto vale el crudo venezolano y bajo qué condiciones se mueve. Caracas sólo recibe el memo.

El país es adulto. La dirigencia, infantil. El poder, tercerizado. La transición, un disfraz. Y la política, un teatro donde los actores siguen recitando líneas que ya nadie escucha, mientras el público —que hace rato entendió la trama— se levanta, paga la luz, compra lo que puede y sigue adelante sin esperar nada de quienes insisten en gobernar un país que ya no les pertenece ni tan siquiera simbólicamente.

Y al final, me quedo con la advertencia que José Ignacio Hernández repite con la paciencia del que ya entendió el tamaño del derrumbe: ningún país sale de un régimen autoritario, de una emergencia humanitaria y de un Estado fallido improvisando. No hay transición posible si no se reconoce primero la magnitud del daño, si no se diseña una ruta, si no se construyen instituciones antes de necesitarlas. No se reconstruye un país con consignas ni con rotaciones internas, sino con un plan que asuma la realidad sin maquillarla.

Esa es la ironía más amarga: mientras la ciudadanía ha alcanzado una madurez que sorprende, la dirigencia sigue atrapada en juegos menores, incapaz de mirar el país que dice representar. Y en ese desajuste —entre un país adulto y una política infantilizada— se revela la verdad que nadie quiere decir en voz alta: Venezuela no está esperando un mesías ni un interinato ni una figura providencial. Está esperando ser tomada en serio.

Porque, como advierte Hernández, la transición no ocurre por inercia ni por cansancio, ocurre cuando alguien asume la responsabilidad de pensarla, diseñarla y sostenerla. Y hasta que eso no pase, seguiremos en este teatro donde los actores repiten líneas gastadas, el público ya se sabe el final y el país entero, cansado de la farsa, exige por fin una obra distinta.

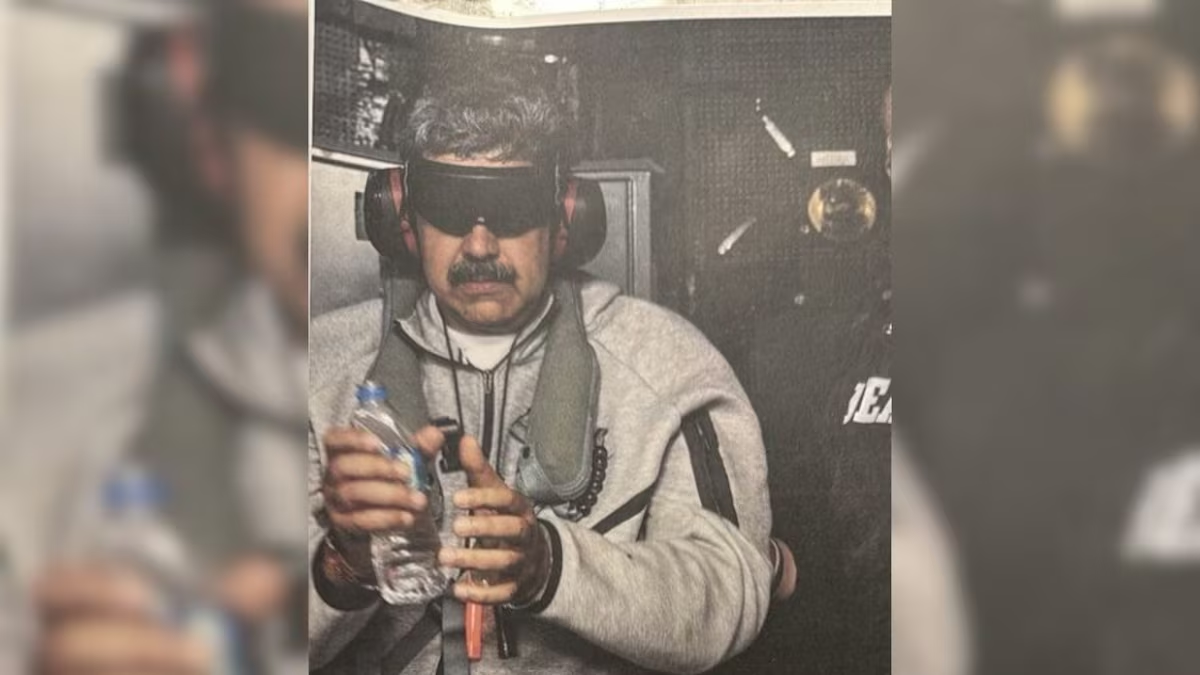

Al fin de cuentas, todo se resume en esta escena incómoda: estamos en un interinato de cartón piedra. Una estructura pintada para la foto, sostenida por alambres viejos, incapaz de cargar el peso del país. Un interinato que no gobierna, no decide, no transforma; apenas simula. Y mientras la ciudadanía avanza con la madurez de quien ya entendió el tamaño del desplome, los que supuestamente gobiernan siguen ocupándose de quién es el diseñador de marca del traje que se va a usar para tal o cual evento, tapizándo el país con gigantografías cursis y muy costosas de los presos en Brooklyn, y actuando dentro de un decorado que se desmorona con sólo tocarlo. No hay transición posible cuando lo único sólido es la ficción.