Publicado en: El Nacional

Por: José Rafael Herrera

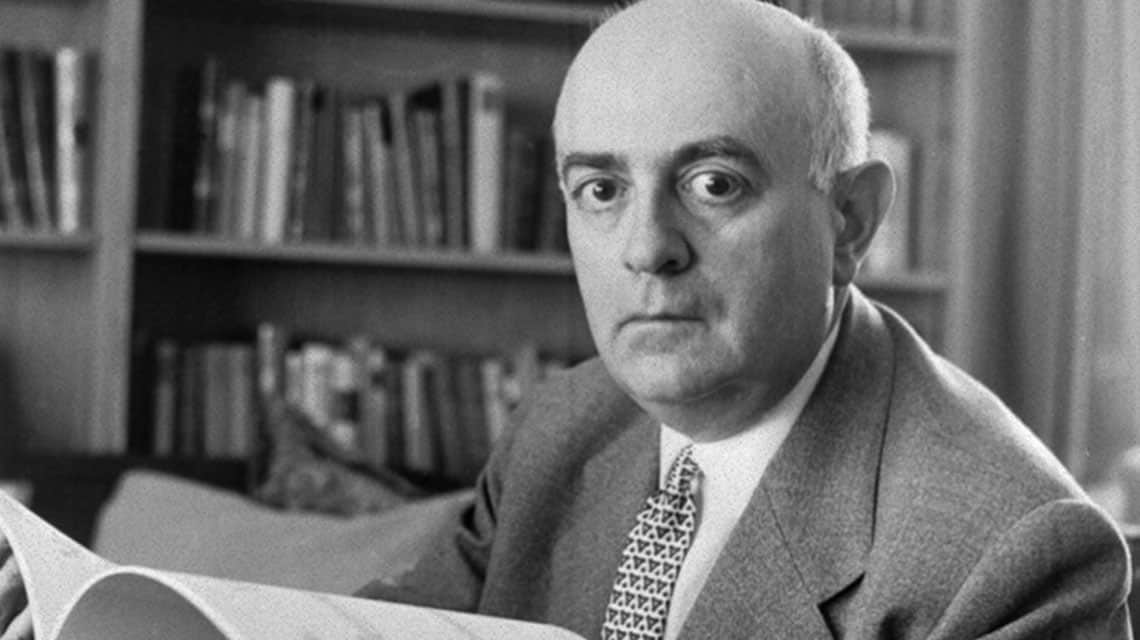

A Theodor W. Adorno, a los 52 años de su muerte

… y a los 118 años de su nacimiento

El signo, según el semiólogo Ferdinand de Saussure, es una entidad que comporta dos lados o aspectos que configuran su necesaria y consecuente adecuación. Se trata del significado y del significante, del concepto y de la imagen, de lo designante o representado y de su designación o representación. No obstante, y más allá de los importantes hallazgos hechos por el filósofo y lingüista suizo, no se trata ni de estructuras innatas ni de meras figuraciones psíquicas, sino del resultado de la actividad sensitiva humana –la sinnlich menschliche Tätigkeit–, de la praxis histórica continua. Sittlichkeit, la llamaba Hegel. Como señalara Adorno, “la tarea de la filosofía no consiste en investigar intenciones ocultas de la realidad, sino en interpretar la realidad no intencional mediante la construcción de figuras, de imágenes a partir de los elementos aislados de la realidad, gracias a los cuales formula las cuestiones que es tarea de la ciencia abordar con toda exactitud”, porque la vida del Espíritu, en su conjunto, no es un “algo dado”, un presupuesto ahistórico o “natural”, sino del incesante y contradictorio devenir de sus formas cambiantes e históricamente comprensibles a través, precisamente, de su historicidad.

En este mismo sentido, no hay mayor signo de desgarramiento que el que padece la sociedad en los tiempos actuales. Una sociedad rota, escindida en sí misma, que Adorno pudo advertir ya desde las penumbras de mediados del siglo XX, a pesar de quienes hoy insisten en considerar que, en relación con los increíblemente sorprendentes avances científico-tecnológicos y de las no menos sorprendentes innovaciones hermenéuticas del presente, su pensamiento filosófico ya resulta anacrónico y fuera de contexto.

Y sin embargo, conviene recordar que la filosofía no se distingue de la ciencia y del desarrollo de la tecnología, como suponen los opinadores de oficio -siempre llevados de las orejas por la “mano invisible” de la doctrina positivista-, con base en una supuesta condición vetusta o en un mayor grado de generalidad o por el carácter abstracto de sus categorías. Ni siquiera por la especificidad de sus objetos de estudio. La diferencia esencial consiste en que mientras la ciencia investiga a objeto de encontrar respuestas, la filosofía interpreta a objeto de formular preguntas: “La auténtica interpretación filosófica -dice Adorno- no da con un sentido que estaría ya listo y que persistiría tras la pregunta, sino que la ilumina repentina e instantáneamente a la vez que la elimina”. Y es justo ahí, en medio de la “escoria del mundo de los fenómenos” del presente, donde reside su labor interpretativa, es decir, dialéctica: la autenticidad y la vigencia de sus siempre incómodas preguntas. Por eso, “la función que en otros tiempos la filosofía esperaba que cumpliesen las ideas suprahistóricas de significación simbólica, las cumplen hoy las ideas no simbólicas constituidas intrahistóricamente”.

Se equivocan, según Adorno, quienes han insistido en convertir la Tesis XI sobre Feuerbach de Marx en la bancarrota de la filosofía y su inminente pasaje al fervor de la actividad política inmediata: “Si Marx reprochó a los filósofos haberse limitado a interpretar el mundo de distintas formas, cuando de lo que se trataría es de transformarlo, esta frase no sólo extrae su legitimidad de la praxis política, sino también de la teoría filosófica. Sólo en la eliminación de la pregunta se prueba la autenticidad de la interpretación filosófica. Es superfluo especificar una concepción del pragmatismo en la que teoría y praxis se ensamblen de la misma forma que en la dialéctica”.

Al más especulativo y hondo de los exponentes de la teoría crítica de la sociedad no lo inmuta el mote de “negativista”: “No temo el reproche de negativismo infructuoso. Si de hecho la interpretación filosófica sólo puede prosperar dialécticamente, el primer punto de ataque dialéctico se le ofrece a la filosofía que cultiva precisamente esos problemas. Solamente una filosofía adialéctica, una filosofía orientada a una verdad ahistórica, podría llegar a pensar que es posible dejar de lado los viejos problemas olvidándolos y empezando simplemente desde el comienzo”.

Hoy la racionalidad instrumental y la cultura de masas -auténticos brazos armados del entendimiento abstracto- se han vuelto contra el pensamiento pensante, incluso con mayor profundidad que en los tiempos de Adorno. Al transformar a los individuos en meros instrumentos -mecanos- del dominio sistemático de una gran cadena de montaje, nada escapa del control de un sistema en “circuíto cerrado”, omnisciente y todopoderoso, en el que todo termina funcionando según su mandato. El “aprendiz de brujo”, ya advertido por Goethe, despertó lo inanimado, pero ahora eso se ha vuelto contra su demiurgo. Lejos de superarse el dominio sobre los individuos y su consecuente sometimiento a la nueva barbarie totalitaria, éstos -los individuos- terminan siendo pequeñas piezas, pernos y tuercas, de una gran maquinaria social abstracta. Es la era de la máxima reproducción técnica, de la potenciación extrema de la dialéctica de la Ilustración. Es la “tragedia de la cultura”, de la transformación de la creación artística en cliché y de la libertad en perversión, instinto y violencia, en cuyo destino se inscribe su progresiva mutilación y su propia muerte. De ahí las miradas esquivas frente al abuso de poder totalitario y gansteril. El lobo acecha. Se ha hecho, efectivamente, “lobo del hombre”.

Las consecuencias están a la vista. A medida que la pobreza de Espíritu avanza y se va trabando cada vez más la capacidad de pensar, la prismática presencia de la Dialéctica Negativa de Theodor Adorno se vuelve más indispensable, más cercana para las necesidades de la inteligencia. Su densidad, la reciedumbre de sus ideas, el desafío de su Minima Moralia, revelan el signo del presente. Devienen sentencias del ocaso de un tiempo que se ha negado a ejercer el sagrado derecho a decir que no.

Lea también: «El substrato«, de José Rafael Herrera