Por: Pedro Trigo

Quiero decir de entrada que hablo sobre él, no porque toca, es decir, de modo protocolar, sino porque nos hace bien recordarlo. Repasar su vida y releer sus escritos impulsa a salir de nosotros y a ponernos a la altura de la realidad desde nuestra condición de creyentes. Lo recordamos, sobre todo, como compromiso de fidelidad. Pertenecemos a la misma historia, formamos parte del mismo cuerpo; él es hermano mayor, pastor y mártir. Nos sigue marcando rumbo y animando a caminar por él. En la misa de clausura de la Asamblea General del Episcopado latinoamericano en Puebla, presidida por el Papa recién elegido, salieron muchos obispos a dar la comunión. Regresaba Monseñor Romero y yo me le acerqué diciéndole que quería comulgar con Jesús y con él. Él me dio a Jesús y me dio un abrazo de comunión.

Escribo, pues, con gratitud. Y para decir con sencillez a tantos que han venido después o que por las distorsiones de aquellos años no apreciaron su figura, que no se priven de un alimento tan sólido, tan cálido, tan reconfortante. Que lean los seis tomos de sus homilías[1] (que las escuchen, si es posible), su diario espiritual[2], sus cuatro cartas pastorales[3], sus discursos y las vidas que sobre él se han escrito[4]. Allí encontrarán a un ser humano vivo, palpitante, a un hombre de Dios, a una voz que los llamará a ponerse en camino y que les dará luces e impulsos para no perder el rumbo o para tomar el rumbo adecuado.

Como me han pedido, voy a tratar de él como pastor y mártir.

Mártir: testigo del evangelio, que da la vida por él

La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el martirio es algo del pasado o del presente. La respuesta es que hoy hay martirios y más masivamente que en el imperio romano. Estamos en la época de más mártires de toda la historia cristiana: en las décadas pasadas, sobre todo, en América Latina y en África, y hoy también en África y en Asia, sobre todo, en el oriente medio.

Ante todo hay que decir que no hay que glorificar el martirio porque el martirio es siempre un asesinato y Dios no quiere que ningún ser humano mate a otro ser humano. Por eso Dios no quiere que haya mártires, no quiso que su Hijo fuera ajusticiado en la cruz y no quiere que sus cristianos ni los no cristianos sean asesinados. Es una blasfemia afirmar que Jesús vino al mundo para morir en la cruz. En matar a Jesús no hubo nada bueno: sacrificar a Jesús fue el acto más negativo que ha habido en la historia. Así pues, no hay que glorificar el martirio. Aunque sí a los mártires.

Ahora bien, en sentido literal, todos estamos llamados a ser mártires. Martyr es una palabra griega que significa testigo, así que no es cristiano consecuente quien no lo sea. El cristiano es testigo del reinado de Dios que inició Jesús de Nazaret y que consiste en la vida fraterna de las hijas e hijos de Dios, como camino hacia el Reino: el mundo donde habite la justicia y Dios sea todo en todos.

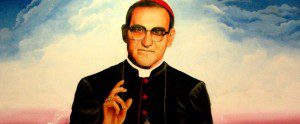

In this March 15, 2015 photo, a young man paints a portrait of Archbishop Oscar Arnulfo Romero as part of the preparations for the 35th anniversary of Romero’s death in San Salvador, El Salvador. In 1980, Romero was assassinated while offering Mass. In 2015 Pope Francis declared that Romero died a martyr’s death and he will be beatified later this year. (AP Photo/Salvador Melendez)

Hay dos dificultades estructurales en el seguimiento de Jesús, que hacen ver la dificultad de ser mártires: la primera es la de vencer en uno mismo, tanto la propensión al autocentramiento y, consiguientemente, a dejarnos llevar por la pasión dominante, como la inercia, la propensión al estado de reposo, la dificultad de poner incesantemente acciones que nos lleven más allá de nosotros mismos. La segunda dificultad es que ser testigo de Jesús no consiste sólo en hacer el bien sino en luchar contra el mal, ya que su vida pudo resumirse diciendo que “pasó haciendo el bien y liberando a todos los afligidos por el mal” (Hch 10,38). Ahora bien, esto último es, cuando menos, incómodo y molesto, frecuentemente se hace muy duro y, no pocas veces, tiene costos muy difíciles de pagar. Porque el mal no es sólo el mal físico: enfermedades, desgracias, minusvalías; muchas veces es el mal causado por seres humanos y a veces es un daño estructural: derivado de reglas de juego injustas e injustamente aplicadas. Quien se arriesga a hacer el mal de este modo, ordinariamente se arriesga también a llevarse por delante a quien se oponga a ese mal. Por más que se trate de evitar confrontaciones y aunque nosotros no luchemos con las mismas armas que ellos, ya que excluimos imponernos a la fuerza y, más todavía, matar, si, como Jesús, somos testigos de la verdad, saldremos de un modo u otro crucificados.

hacen ver la dificultad de ser mártires: la primera es la de vencer en uno mismo, tanto la propensión al autocentramiento y, consiguientemente, a dejarnos llevar por la pasión dominante, como la inercia, la propensión al estado de reposo, la dificultad de poner incesantemente acciones que nos lleven más allá de nosotros mismos. La segunda dificultad es que ser testigo de Jesús no consiste sólo en hacer el bien sino en luchar contra el mal, ya que su vida pudo resumirse diciendo que “pasó haciendo el bien y liberando a todos los afligidos por el mal” (Hch 10,38). Ahora bien, esto último es, cuando menos, incómodo y molesto, frecuentemente se hace muy duro y, no pocas veces, tiene costos muy difíciles de pagar. Porque el mal no es sólo el mal físico: enfermedades, desgracias, minusvalías; muchas veces es el mal causado por seres humanos y a veces es un daño estructural: derivado de reglas de juego injustas e injustamente aplicadas. Quien se arriesga a hacer el mal de este modo, ordinariamente se arriesga también a llevarse por delante a quien se oponga a ese mal. Por más que se trate de evitar confrontaciones y aunque nosotros no luchemos con las mismas armas que ellos, ya que excluimos imponernos a la fuerza y, más todavía, matar, si, como Jesús, somos testigos de la verdad, saldremos de un modo u otro crucificados.

A veces los de arriba tienen tanto poder que se limitan a ignorar a quien lucha contra el mal. Si les parece que sigue haciendo ruido, lo estigmatizan. Pero, si la cosa sigue, lo quitan del medio, para que todo siga igual.

Ahora bien ¿qué relación intrínseca hay entre ser testigos, tal como hemos explicado, y ser mártires en el sentido técnico de la palabra, es decir, dar la vida por Jesús y su evangelio, que es el reinado de Dios? Formulado de este modo, el martirio es consecuencia necesaria del testimonio: todo testigo consecuente de Jesús da su vida por él y por su evangelio, es decir, se esfuerza por vivir en todos los aspectos y circunstancias de la vida como verdadero hijo de Dios y como verdadero hermano de todos sin excluir a nadie. Se es testigo, no sólo en la práctica religiosa y en la vida privada, familiar y de amistades, sino en el trabajo, en la sociedad y en la política, lo mismo que en el descanso y la fiesta.

Ahora bien ¿qué relación hay entre que uno dé su vida y que se la quiten violentamente? Comencemos por Jesús. La relación es necesaria, si, como suele suceder, se vive en una situación de pecado y los que la usufructúan no quieren convertirse a la fraternidad de las hijas e hijos de Dios y los testigos, por serlo, no se resignan a esa situación y tienen éxito en su camino alternativo. Llamamos situación de pecado a unas estructuras, instituciones e ideología que hacen enormemente difícil vivir como hijos de Dios y como hermanos de todos desde el privilegio de los pobres y sin excluir a los diferentes. En el caso de Jesús las autoridades religiosas y políticas y, más en general, los de arriba no querían vivir como hijos de Dios, porque se habían endiosado a sí mismos, ni como hermanos de los demás, porque buscaban de modo absoluto su propio provecho a costa de empobrecer a los demás y llevárselos por delante, si se oponían a sus designios. Como Jesús no sólo proclamaba ese mundo fraterno de los hijos de Dios sino que conducía sin prisa y sin pausa hacia él, empezando por los sobrecargados y abatidos, muchos de los cuales logró que se pusieran en pie, se posesionaran de su propia dignidad, cobraran esperanza, se encontraran entre sí y se movilizaran, quienes basaban su poder en la desesperanza, resignación y desmovilización de los de abajo, vieron un peligro en el ascendiente de Jesús e intentaron desprestigiarlo, pero como no lo lograron, no tuvieron más remedio que quitarlo del medio para que todo siguiera igual.

Así pues, el que dar la vida, que es lo propio de todo testigo consecuente, acabe en que le quitan la vida, depende del grado en que la acción de los testigos ponga en peligro el dominio injusto e inhumano de los opresores endiosados. Y esto a su vez depende tanto de la profundidad del influjo de los testigos, como de la solidez del dominio de los opresores.

Así pues, el que dar la vida, que es lo propio de todo testigo consecuente, acabe en que le quitan la vida, depende del grado en que la acción de los testigos ponga en peligro el dominio injusto e inhumano de los opresores endiosados. Y esto a su vez depende tanto de la profundidad del influjo de los testigos, como de la solidez del dominio de los opresores.

Los cristianos latinoamericanos de la segunda mitad del siglo pasado, comprometidos con la liberación desde la óptica de Medellín y Puebla, un ejemplo paradigmático de testimonio que acaba en martirio masivo

Desde la segunda mitad de los años sesenta a la segunda mitad de los ochenta, se dio en América Latina la combinación de dos procesos que resultaron insoportables para los de arriba y por tanto explosivos: el éxodo del campo a la ciudad, que por primera vez en quinientos años cambió radicalmente el mapa humano de América Latina, y el proceso de modernización. Sin el primero habría sido imposible el segundo. El primero constituye una gesta sin precedentes en Nuestra América que será recordada y cantada por generaciones futuras. La prestancia de los campesinos, su capacidad de aprendizaje para asumir la modernidad y contribuir a ella cualitativamente en trabajos especializados y tomar conciencia de su condición de ciudadanos con sus derechos y dignidad y de organizarse para reivindicarlos fue tan vertiginosa que tuvieron que insurgir los regímenes de Seguridad Nacional para quebrar su resistencia a sangre y fuego y obligarlos a rendirse a la situación subordinada que las élites les reservaron para que no se quebrara la correlación de clases que venía desde la colonia. Con esto quedó patente que la democracia era la fachada, que lo buscado de modo absoluto era mantener el orden establecido, que había que mantenerlo antidemocráticamente porque no era orden sino desorden establecido.

Ese despertar del pueblo coincidió con el despertar de la Iglesia, que volvió al evangelio y empató con los fundadores de nuestra Iglesia, que, a diferencia de los que vinieron después, no se resignaron a la contradicción entre la fraternidad cristiana entre indígenas y españoles, por ser todos cristianos, y la constitución de la sociedad señorial, que relegaba a los indígenas al estatuto de siervos de los españoles. Como entonces, se dio un encuentro histórico entre la Iglesia y el pueblo, posible porque la institución eclesiástica entró en el pueblo, considerado por ella mayor de edad en la sociedad y en la Iglesia, porque lo era ante el Dios de Jesucristo. Esta Iglesia propició un proceso decidido y creativo de encarnación kenótica en seguimiento de Jesús de Nazaret, como modo de situarse ante nuestra realidad, equivalente del modo como se situó Jesús en la suya.

La fecundidad de esa alianza con el pueblo y con los solidarizados con él fue tanta que una parte muy cualitativa del pueblo asumió su condición eclesial, contempló a Jesús en los evangelios y de este modo se fortaleció la conciencia de su dignidad y de su fraternidad solidaria. Fueron las bodas de oro entre la institución eclesiástica y el pueblo de Dios y muchos profesionales solidarios. La marca más evidente de su carácter evangélico fue la alegría que todos concibieron en este encuentro realmente histórico.

La consecuencia fue la misma de Jesús: Una agresiva campaña de calumnias por parte de la oligarquía y de la CIA, coreada por la mayoría de los massmedia, que surtió efecto en el Vaticano y en obispos timoratos y en gente de orden, que no quería abrir los ojos a la situación de violencia institucionalizada. Como la campaña no hizo mella en la gente popular y en muchos sectores profesionales, se pasó a la persecución sistemática. Entonces vino el martirio masivo. Tres obispos mártires (Angelelli, Romero, Gerardi), casi cien, entre curas y religiosas y muchos miles de catequistas, animadores de comunidades, servidores de la Palabra, en suma, cristianos activos de a pie.

Como se ve, la mayoría de los mártires fueron gente popular no resignada y organizada. Son los mártires anónimos, mártires jesuánicos podemos llamarlos porque fueron masacrados por entregarse a la causa de Jesús: el establecimiento del mundo fraterno de las hijas e hijos de Dios. Hoy también casi todos los mártires son personas así, asesinadas por fanáticos musulmanes o hindúes por odio a la fe cuando celebraban su fe en la iglesia. También son anónimos los cientos de miles de confesores de la fe, que prefieren abandonar sus hogares y pertenencias y salir por el desierto a una existencia incierta, antes que apostatar y pasarse al islam. Con esto queda claro que el corazón de la Iglesia está compuesto en su abrumadora mayoría por cristianos de a pie. Pero también es claro que cuando hay pastores que no abandonan su rebaño en peligro sino que dan la vida por él, todo el pueblo de Dios se robustece en la fe y se potencia tremendamente su testimonio cristiano. Es lo que vamos a ver en el caso, realmente paradigmático, de monseñor Romero.

Monseñor Romero, mártir por ser pastor como Jesús

Partimos de su condición humana: de su aspecto tosco de campesino tímido, de su piedad, siempre en aumento[5], de su honda fe, de su preparación seria, de su fidelidad a la institución eclesiástica y a sus directrices, de la opinión que se tenía de él como doctrinalmente seguro e instintivamente receloso de novedades. Éste es el hombre que asoma a la escena nacional al ser elegido arzobispo de San Salvador en una coyuntura crecientemente conflictiva. Su antecesor, monseñor Chávez había apoyado a quienes pedían cambios en la línea de renovación eclesial y justicia social. La elección de Romero, en vez de Rivera, fue vista como la apuesta del Vaticano por el orden establecido para no poner en peligro el status de privilegio de la institución eclesiástica.

campesino tímido, de su piedad, siempre en aumento[5], de su honda fe, de su preparación seria, de su fidelidad a la institución eclesiástica y a sus directrices, de la opinión que se tenía de él como doctrinalmente seguro e instintivamente receloso de novedades. Éste es el hombre que asoma a la escena nacional al ser elegido arzobispo de San Salvador en una coyuntura crecientemente conflictiva. Su antecesor, monseñor Chávez había apoyado a quienes pedían cambios en la línea de renovación eclesial y justicia social. La elección de Romero, en vez de Rivera, fue vista como la apuesta del Vaticano por el orden establecido para no poner en peligro el status de privilegio de la institución eclesiástica.

Él quería ser testigo de Jesús y quería serlo hasta el punto de dar su vida en ese empeño. Él quería sinceramente que eso fuera lo absoluto y lo demás fuera verdadera expresión de ese absoluto. Sin embargo, pensaba que muchos curas y, sobre todo, religiosos y religiosas, estaban yendo demasiado lejos en su solidaridad y defensa de la gente popular. Creía que, a pesar de su buena voluntad, estaban contaminados por la ideología y la lógica marxista o, por lo menos, izquierdista.

El 22 de febrero de 1977 toma posesión de la arquidiócesis. En la primera reunión del clero se presentó con toda humildad y pidió ayuda para enfrentar el reto de la hora con fidelidad. Este gesto revelaba lo que sería la fuente de su grandeza: su determinación deliberada de asumir la realidad desde su condición de pastor, es decir, su decisión de no restringirse a administrar una institución desde la institucionalización vigente, sino de ponerse a la altura de la situación para realizar en ella la voluntad de Dios: la misión de proclamar el Reino y de actuarlo con la fuerza del Espíritu. Esta voluntad resuelta de estar en la realidad, porque en ella se realiza la salvación, es el hilo conductor que lo fue llevando hasta el mismo corazón de la historia salvadoreña y que en ella lo convirtió en heraldo de Jesucristo, en su sacramento para el pueblo y, por eso, en bandera discutida, hasta participar de su mismo destino. Como dice sentidamente Jon Sobrino: “él era el que iba delante de nosotros. Se fue convirtiendo en punto de referencia de 1a Iglesia y del país”.

Esa decisión de asumir pastoralmente la situación la fue teorizando luego con gran profundidad y coherencia, haciendo ver que en la única historia, se da la gracia y el pecado, y que es en ella, y no al margen de ella, donde se realiza la salvación. El asumió instintivamente que la realidad sólo se abre a la comprensión desde dentro, comprometiéndose con ella y que, cristianamente hablando, la luz es la luz de la vida (Jn 8,12), es decir, la que va dando de sí la vida vivida desde la perspectiva que nos trazó Jesús de Nazaret (Jn 1,4). La luz, la comprensión desde una neutralidad aséptica, si es que eso es posible, no da vida; y el sentido que da una vida desde una perspectiva contraria a la de Jesús no es luz de vida sino tinieblas que acarrean mentira, esclavitud y muerte. Esto lo fue viendo Monseñor a medida que fue dando pasos, es decir, tomando decisiones, en medio de una gran inseguridad personal y un gran temor a equivocarse y una aguda percepción de que su visión institucionalista era radicalmente insuficiente para captar la complejidad de la realidad y para situarse en ella.

Por eso, la verdad de la decisión de entrar al corazón de la situación desde la perspectiva de Jesús se probó en su petición de ayuda, en su apertura a su clero, a las asociaciones apostólicas, al pueblo, a los expertos e incluso a los que parecían sus enemigos. Expresiones que aparecen constantemente en su boca como “buscar entre todos la verdad”, “ayúdenme”, “dialoguémoslo”, caracterizan este talante suyo fundamentalmente respectivo y dialógico. Él escuchaba a todos porque no era el portavoz de una institución que actúa desde sus propios intereses, sino el pastor de todos desde la trascendencia de Dios y el camino de Jesús que pasa por el privilegio de los pobres. Lo recordamos en Puebla sentado al borde de una silla con una libretita preguntando, escuchando y anotando incansablemente. Sus homilías recogen tantos testimonios sopesados y cribados que, a pesar de tener tantos enemigos al acecho, jamás lo pudieron sorprender en una información falsa. Él no fue un entusiasta, es decir, alguien que se mueve sólo a su ritmo interior porque cree tener incorporado a Dios, sino un oyente de la Palabra, deseoso siempre de trascender, escuchando a Dios en la oración, en los acontecimientos y en las personas.

El primer acontecimiento que como arzobispo tuvo que procesar y que lo sacudió hasta los tuétanos, fue el asesinato del padre Rutilio Grande. Este jesuita era amigo suyo desde el seminario. Monseñor no estaba de acuerdo con su línea pastoral, pero lo respetaba grandemente como cristiano y lo quería como amigo. Ante su cadáver, ante el pueblo que lo lloraba, ante los infundios que propalaron los actores intelectuales del asesinato y sus cómplices y ante los sacerdotes y comunidades de base que se solidarizaron con este mártir de la justicia que brota de la fe, Monseñor comprendió vivencialmente que el asesinato no fue un error ni un abuso, sino la lógica infernal de una situación de pecado. Y, entonces, decidió tomar partido y hablar claro. Su determinación de que el domingo hubiera una única misa en toda la diócesis, la que él con su presbiterio celebraría en la catedral, y el compromiso de no asistir a ningún acto oficial hasta que no se hiciera justicia, fue el punto de partida de un viraje sin retorno. Entonces vio claro que quienes no lo secundaron, lo hacían porque habían absolutizado el orden establecido y sólo aceptaban lo que del cristianismo cupiera en él. Lo habían absolutizado porque el gobierno y la opinión pública en poder de los de arriba no se empeñaron en esclarecer su muerte y castigar a los culpables, dando así por asentado que esa muerte era parte del costo social de preservar el desorden establecido. En adelante ya todos supieron a qué atenerse.

El primer acontecimiento que como arzobispo tuvo que procesar y que lo sacudió hasta los tuétanos, fue el asesinato del padre Rutilio Grande. Este jesuita era amigo suyo desde el seminario. Monseñor no estaba de acuerdo con su línea pastoral, pero lo respetaba grandemente como cristiano y lo quería como amigo. Ante su cadáver, ante el pueblo que lo lloraba, ante los infundios que propalaron los actores intelectuales del asesinato y sus cómplices y ante los sacerdotes y comunidades de base que se solidarizaron con este mártir de la justicia que brota de la fe, Monseñor comprendió vivencialmente que el asesinato no fue un error ni un abuso, sino la lógica infernal de una situación de pecado. Y, entonces, decidió tomar partido y hablar claro. Su determinación de que el domingo hubiera una única misa en toda la diócesis, la que él con su presbiterio celebraría en la catedral, y el compromiso de no asistir a ningún acto oficial hasta que no se hiciera justicia, fue el punto de partida de un viraje sin retorno. Entonces vio claro que quienes no lo secundaron, lo hacían porque habían absolutizado el orden establecido y sólo aceptaban lo que del cristianismo cupiera en él. Lo habían absolutizado porque el gobierno y la opinión pública en poder de los de arriba no se empeñaron en esclarecer su muerte y castigar a los culpables, dando así por asentado que esa muerte era parte del costo social de preservar el desorden establecido. En adelante ya todos supieron a qué atenerse.

Entonces tomó él el relevo del mártir, cada vez más decidida y consecuentemente. La calidad evangélica de su opción se vio en que nunca dio por perdidos a los enemigos del pueblo y en que condenó la violencia de ambos lados y ofició funerales por unos y otros. Pero siempre, desde la perspectiva de los oprimidos, que no era lo mismo que de las organizaciones revolucionarias.

Esta toma de posición, encarnada en la carne y sangre de la historia salvadoreña, nunca fue partidista, sino nítidamente transcendente. Él se comprometió “porque la Iglesia siente que ése es su ministerio: defender la imagen de Dios en el hombre”. Por eso, ante todo, se puso del lado de aquellos en los que esa imagen estaba encarnecida: los pobres, El juzgó los planes del gobierno y los diversos proyectos políticos y económicos “según les vaya a ellos, al pueblo pobre”. El criterio de discernimiento de la Iglesia fue “apoyar aquello que beneficie al pobre, así como también denunciar todo, aquello que sea un mal para el pueblo».

San Salvador El Salvador, Centroamérica

Sala de los Martíres En la sala de los mártires hay muchos recuerdos personales de Monseñor Romero,de las Hermanas Maryknoll, de los Padres Franciscanos, del Padre Rutilio Grande y mártires de la UCA. Además hay una exposición permanente de fotografías y de homenajes dedicados a los mártires de la UCA, mártires de El Salvador y Centro América… y del mundo.

Pero la denuncia al gobierno, a las asociaciones empresariales, a la oligarquía y a los militares, siempre iba seguida de un sincero llamamiento a la conversión. Nunca los dejó por imposibles, nunca dejó de rogarles en nombre de Dios; incluso las denuncias y amenazas eran un modo de demostrarles su respeto, es decir, que no se resignaba a su endurecimiento, que quería lealmente su salvación. Él era consciente de que no les pedía sólo sacrificio: era portador para ellos de una buena noticia. “No se han encontrado con Dios (decía a estos opresores que se tenían por católicos) y por no han encontrado su verdadera grandeza”. Por eso hacía “un llamamiento a la oligarquía (…) para ser felices”. Su insistencia machacona de que cerrarse a las necesidades del pueblo y a contribuir al desarrollo humano del país por absolutizar sus ganancia los deshumanizaba, era así un acto de amor a ellos y de solicitud por su verdadera dicha y salvación, y no sólo el reclamo de un abogado del pueblo. Quiero insistir en que lo que lleva siempre la voz cantante en toda su actuación es la convicción de que la voluntad de Dios es salvar y, que por eso, siempre existe salida, aunque sea dolorosa e implique cambios drásticos. Nunca se rindió al desaliento. Siempre predicó la esperanza. Ciertamente la esperanza definitiva en que el que tiene la última palabra en la historia es Dios y esa palabra en Jesús es un sí, a la humanidad; pero, fundada en ella, esperanza también en que en toda situación cabe encontrar una solución sin sacrificar a la otra parte, de tal modo que a la larga todos salgan ganando.

El secreto de su consistencia humana y de su peso humanizador fue la relación con Dios y con Jesús desde su insobornable honradez

Él vivió en un intercambio intensísimo con su medio y ocupó el centro de la escena; pero no fue una paja llevada por el viento ni una barca a merced del oleaje. Vivió siempre desde sí mismo, desde la más insobornable autenticidad. Conoció el odio y el entusiasmo; pero no reaccionó instintivamente a estas incitaciones contrapuestas sino desde una verdadera libertad, tratando de vencer a la calumnia con la verdad, perdonando, preguntándose siempre si las críticas tenían algo de verdad para asumirla, y no entregándose tampoco a sus fervorosos partidarios sino manteniendo siempre su libertad en medio de su agradecimiento y compromiso.

¿Cómo una persona que hasta ser elegido arzobispo de San Salvador había vivido en un perfil tan bajo pudo abruptamente desempeñar un papel estelar en medio de un torbellino de pasiones desatadas, manteniendo siempre su iniciativa, su perfil, su consecuencia, de modo que en esta lidia sin tregua se aquilatara y creciera humanamente hasta llegar a esa categoría de hombre verdaderamente público sin perder su intimidad? ¿Cuál fue el secreto de este hombre que en sólo tres años llegó a ser una persona consumada desde una existencia social, comunitaria, entrañada en su pueblo?

El centro dinamizador y unificador de la vida de monseñor Romero fue su relación personal y personalizadora con la comunidad divina. Ella fue la base de su solidez y de su paz, ella lo descentró cada vez más, ella le dio ese robusto sentido de realidad y verdad, ella lo llevó a trascenderse incesantemente y le dio esa admirable humanidad que llegó a alcanzar.

Dios y Jesús lo emocionaban, realmente que estaba entregado a ellos y que ellos le daban vida y la misión en la vida. Pero precisamente porque sólo quería cumplir sus designios, tenía que ingeniárselas para buscar el modo concreto de llevarlo a cabo. Por eso, la atención constante, la búsqueda incesante, por eso, las consultas a tanta gente, por eso, ese hábito de sopesarlo todo para encontrar lo correcto, lo constructivo.

ellos y que ellos le daban vida y la misión en la vida. Pero precisamente porque sólo quería cumplir sus designios, tenía que ingeniárselas para buscar el modo concreto de llevarlo a cabo. Por eso, la atención constante, la búsqueda incesante, por eso, las consultas a tanta gente, por eso, ese hábito de sopesarlo todo para encontrar lo correcto, lo constructivo.

Es impresionante comprobar cómo, con la rapidez con que se desarrollaban los acontecimientos, él conservó con admirable congruencia su perspectiva de representante de Dios y de su designio para su país, un designio de paz y justicia, de colaboración entre clases y partidos, de reconciliación, de conversión de todos, un designio de amor misericordioso. Esa perspectiva le dio claridad para enfocar la globalidad desde el bien del pueblo. Y en su entrega a él nunca lo sustituyó; al contrario, siempre lo escuchó, lo respetó e hizo todo lo posible por que creciera, se promoviera, se organizara y asumiera su protagonismo social y político. Siempre admiró del pueblo su fe y desde ella su búsqueda de vida y no de muerte. Fue para el pueblo un verdadero pastor que lo reunió, lo alimentó con su palabra y su presencia alentadora; rió y lloró con él, lo acuerpó; pero además se sintió llevado por él, por su fe, su cariño, su entusiasmo, su esperanza.

Buscó edificar la Iglesia. Sufrió indeciblemente por su desunión, por las denuncias públicas de sus hermanos obispos, por malentendidos con el nuncio y la Santa Sede, por la incomprensión de sacerdotes y laicos. Se alegró, sin embargo, de sentir que construía la Iglesia viva, las comunidades de base, los agentes pastorales, los grupos e instituciones. Se sentía respaldado por el pueblo de Dios. Se sintió íntimamente interpretado por las conclusiones de Puebla; tenía conciencia de que estaba en línea con el concilio Vaticano II y las directrices del episcopado latinoamericano. También se sentía agradecido y fortalecido por la comunión de otras Iglesias hermanas expresada a través de mensajes o emisarios. Se sintió íntimamente confortado por la recepción que le dispensó Pablo VI: sus palabras tan alentadoras mientras le estrechaba las manos.

La fe dio a Romero la capacidad de vivir la vida, de entregarse al presente, haciendo justicia a cada encuentro, al tono y al ritmo de cada acontecimiento. Esto era dificilísimo porque en pocos momentos pasaba de una sentida fiesta aldeana a entrevistarse en secreto con un torturado o con dos dirigentes guerrilleros o con un senador estadounidense o con la dirigencia de Cursillos de Cristiandad o con los seminaristas o con las trabajadoras del mercado o con una comisión para redactar una carta pastoral o con sus monjas del hospitalito. Monseñor estaba en cada encuentro de cuerpo entero.

El vivir en esa gama tan amplísima de registros vitales, no como funcionario sino como ese ser concreto que era, es decir, desde su autenticidad, le dio una tremenda riqueza y fue la fuente de su equilibrio. En efecto, estaba en medio de la guerra, pero no era un contendiente: él estaba por la vida y por eso vivía, ayudaba a que todo siguiera y él no se unidimensionalizaba. Ya hemos insistido en su íntimo sufrimiento por la división en el episcopado y era patente su dolor por tantas víctimas; pero también hay que destacar su ternura, sobre todo con los niños, su sensibilidad por la belleza, sobre todo de las fiestas populares, y su alegría de vivir. Todo eso, no lo olvidemos, sabiendo que su vida corría peligro y al final con la conciencia de saberse sentenciado. Sólo quien está en manos de Dios puede vivir cotidianamente en medio de tanto agite y tanto peligro. Todo esto pudo ser sintetizado por Ellacuría en el funeral por Monseñor que celebró en la universidad de la que era rector con estas palabras lapidarias, que expresan en primer lugar el impacto o, más exactamente, la fe de Ellacuría en su condición de testigo: “por Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador”.

Es cierto que la libertad que fue adquiriendo y que se convirtió en prestancia y auténtico señorío provenía de tener por Señor únicamente a Dios, de estar realmente en sus manos. Y por eso, por saber que nadie ni nada podría separarlo de él, podía estar por encima de amenazas, halagos y coacciones. Pero esta libertad se llenó de contenido al ser portador de la misericordia de Dios. El entrañable amor a su pueblo, correspondido con gran cariño por él, al colmarlo, lo liberaba de otros compromisos y tentaciones, incluso la de rendirse a las presiones que provenían de la mera lógica eclesiástica. En este sentido, si es cierto que monseñor cargó con su pueblo, también lo es que se sintió llevado por él. En resumen, fue una persona fiel a Dios y, desde esa fe, fiel al pueblo sufriente.

Las homilías: condensación y símbolo

Tenía un sentido instintivo de orador. Sabía estar frente a la masa  sintiendo su pulso, dialogando realmente con ella. Es impresionante cómo se sentía líder de esa multitud a la que, como Jesús a los discípulos de Emaús, hacía arder sus corazones, y, sin embargo, no usaba nunca a la gente, no la masificaba, no la halagaba, sino que por el contrario la personalizaba, la llevaba a la conciencia de sí, le proporcionaba elementos de juicio y la predisponía al uso responsable de su libertad.

sintiendo su pulso, dialogando realmente con ella. Es impresionante cómo se sentía líder de esa multitud a la que, como Jesús a los discípulos de Emaús, hacía arder sus corazones, y, sin embargo, no usaba nunca a la gente, no la masificaba, no la halagaba, sino que por el contrario la personalizaba, la llevaba a la conciencia de sí, le proporcionaba elementos de juicio y la predisponía al uso responsable de su libertad.

Toda la vida del país y de la arquidiócesis, toda su actividad y todos los resortes de su personalidad cristalizan en sus homilías De lo que yo conozco, tengo que decir que habría que remontarse hasta san Juan Crisóstomo para encontrar un orador sagrado tan completo. Sus homilías están grabadas. Escucharlas es percibir su pulso vivo, su capacidad de dar palabra a la realidad y hacerla presente, su peso, es decir, su santidad. La diferencia con Crisóstomo es que las homilías de Romero tienen como destinatario al pueblo pobre y desde él a los demás. Por eso no son literarias, en el sentido de exquisita retórica escrita, sino plenamente orales, o sea, en el registro de la cotidianidad; aunque de gran calidad, debido a su fuerza expresiva.

La estructura de sus homilías comprende dos partes La primera, está centrada de la escucha de la Palabra, una escucha expresamente situada; la segunda, la exposición de lo acontecido esa semana, tanto en la Iglesia como en el país, a la luz de la Palabra. Esta correlación entre Palabra y realidad histórica en la que la escucha situada de la palabra tiene la primacía, expresa la estructura teologal de su propia vida y de su ministerio: fue la obediencia transcendente a la Palabra la que lo llevó al compromiso con la situación, desde la que escuchó mucho más nítidamente esa palabra. Es, pues, un circulo hermenéutico. Pero para él la trascendencia, encarnada, pero trascendencia en fin, fue lo que llevó la voz cantante. Por eso, monseñor pudo ser caracterizado como una buena noticia de Dios para el pueblo salvadoreño y para la iglesia que lo acompañó.

La estructura de sus homilías comprende dos partes La primera, está centrada de la escucha de la Palabra, una escucha expresamente situada; la segunda, la exposición de lo acontecido esa semana, tanto en la Iglesia como en el país, a la luz de la Palabra. Esta correlación entre Palabra y realidad histórica en la que la escucha situada de la palabra tiene la primacía, expresa la estructura teologal de su propia vida y de su ministerio: fue la obediencia transcendente a la Palabra la que lo llevó al compromiso con la situación, desde la que escuchó mucho más nítidamente esa palabra. Es, pues, un circulo hermenéutico. Pero para él la trascendencia, encarnada, pero trascendencia en fin, fue lo que llevó la voz cantante. Por eso, monseñor pudo ser caracterizado como una buena noticia de Dios para el pueblo salvadoreño y para la iglesia que lo acompañó.

La primacía de la trascendencia en la estructura de sus homilías actúa en ellas abriendo la situación, no consintiendo que la acumulación de hechos angustiantes desembocara en la hipnosis del fetiche, es decir, quedar preso del terror y abatimiento que produce. En ella está, pues, la fuente del buen espíritu, del ánimo, incluso de la serenidad que irradian. Tiene conciencia de la importancia histórica de lo que se debate; pero, al estar en manos de Dios, nunca pierde de vista la perspectiva de la cotidianidad, ni en su lenguaje, ni en la multitud de hechos menudos que evoca; siempre recoge todo lo positivo que en medio de la violencia sigue desarrollándose: ese flujo de la vida de los pobres, de las asociaciones, de las instituciones pastorales. Incluso el tono con que recrimina al gobierno, a la policía, a la oligarquía o al ejército, mantiene siempre esos matices de cotidianidad que expresan la voluntad inconmovible de mantener un ámbito común que sirva de puente, de tal modo que la palabra no suene del otro lado.

Cuando se escuchan sus homilías, al oírlas se capta intuitivamente que son palabra de Dios. Raras veces en la historia, escucha uno palabras públicas con tanta fuerza y a la vez con tanta naturalidad, con tanta verdad, con tal carga de humanidad que se perciben como palabra de Dios. Del Dios cristiano, ya que no son palabras esotéricas que hablan de sublimidades que no son de este mundo sino palabras que definen la hora histórica desde dentro, desde el designio de Dios, que no es externo a la historia sino que proclama su verdad, su verdadero bien, su vida verdadera, la verdad que libera, si nos abrimos a ella. Y por eso también la palabra que hay que acallar porque se vuelve intolerable, si no la queremos oír. Por eso lo mataron. Pero su voz sigue resonando.

La anécdota, la gota de agua que desbordó el vaso, ocurrió en la homilía del día anterior a su asesinato: ser voz del Dios que no puede tolerar los gritos de los oprimidos lo llevó a pedir, a rogar, más aún, a ordenar en nombre de Dios a los soldados que no dispararan contra el pueblo. Con eso selló su suerte. Y quedó claro el carácter fetichista de ese pretendido orden social, apoyado criminalmente por los Estados Unidos. Como se ve, no es una anécdota sino el desemboque lógico de su condición de pastor, de buen pastor que, al ver que el lobo se lanza a despedazar a sus ovejas, no se resigna cobardemente a ese estrago sino que da la cara por ellas hasta dar la vida. Pero como Jesús, el Pastor Eterno, para recobrarla.

¿Murió mártir? Desde todo lo que llevamos dicho no haría falta hacernos esta pregunta: ha quedado claro que sí, incluso en el sentido más estricto. Veamos cómo lo razona Morozzo, historiador italiano de historia contemporánea: “Para los que fueron enemigos suyos en vida, Romero fue matado por odio a sus posiciones políticas. Pero resulta difícil justificar que Romero, obispo asesinado en el altar durante la celebración de la eucaristía, no fuera atacado in odium fidei. Por razón de la fe, Romero hablaba de reconciliación, amaba a los pobres y pedía justicia social. Debido a la fe, Romero invitaba a la conversión e indicaba el ‘pecado’ de sus contemporáneos. Por poner su confianza en el Evangelio, Romero huyó de protegerse de las amenazas, no abandonó a sus fieles, no se retiró sino que aceptó la muerte, que consideraba ya segura. Romero es un ‘mártir del Evangelio’, asesinado in odium fidei”[6].

Hoy no tenemos que querer que se repitan esos casos; tenemos que querer, por el contrario, que cesen los asesinatos, todos los asesinatos, todos los robos y asaltos, todas las extorsiones y las detenciones injustas y sobre todo la injusticia estructural que está en el fondo de todo. Por eso mismo no tenemos que buscar confrontaciones estériles. Pero lo que ni hoy ni nunca es negociable es la fidelidad al camino de Jesús, que incluye, no sólo hacer el bien sino luchar contra el mal, no con sus mismas armas sino venciéndolo a base de bien, pero sin inhibiciones ni silencios cómplices. Que así sea.

Publicado en Revista Gummilla

Un comentario

Gracias padre Trigo por esa semblanza tan formativa. Monseñor Romero olia a oveja. Dios, danos muchos santos sacerdotes. Amen.