Publicado en: The New York Times

Los venezolanos creemos que la improvisación es un método. Tal vez eso pueda explicar lo inexplicable: la fallida rebelión contra un Estado fallido que se produjo el 30 de abril. A medida que pasan las horas, cada vez parece más difícil conocer realmente qué ocurrió. La ausencia de información y la falta de credibilidad en los diferentes actores implicados dejan al ciudadano común sin posibilidades de acercarse a la verdad. Más que datos ciertos, solo abundan las especulaciones. Como si, más que analizar la realidad, solo fuera posible imaginarla.

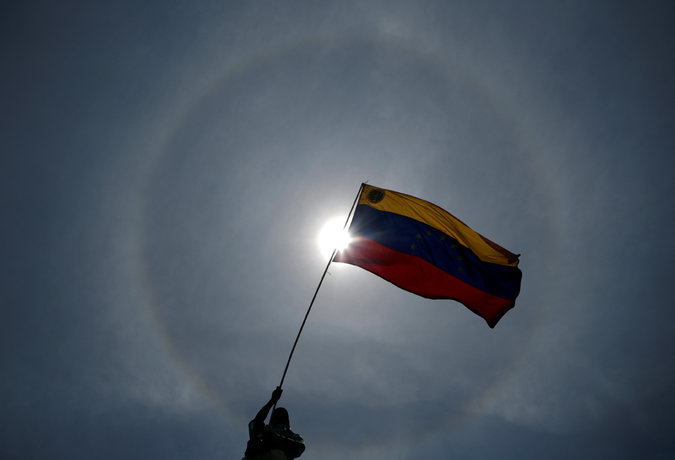

Cortesía: Manaure Quintero / Reuters

Quizás nunca se llegue a saber ciertamente ni qué pasó ni qué podría haber pasado esta semana con las fuerzas armadas en Venezuela. Esta opacidad, sin duda, es otro síntoma del enorme deterioro institucional del país. Pero lo ocurrido también demuestra, nuevamente, que ese vacío institucional no puede llenarse con violencia. Es otro recordatorio de que la democracia no se legitima con fusiles sino con votos.

Cuando apenas amanecía el martes pasado en Caracas, apareció Juan Guaidó en las redes sociales anunciando “el cese definitivo del gobierno usurpador” y la activación de los militares para consolidar la llamada Operación Libertad. El líder de la oposición estaba rodeado de soldados y, tras él, en primera fila, destacaba Leopoldo López, un preso político emblemático del gobierno chavista que se encontraba bajo arresto domiciliario. El hecho de que López estuviera también ahí, libre, sobre un puente, en medio de soldados, parecía ser una parte fundamental de la noticia.

En algunas oportunidades de su mensaje, Guaidó habló en pasado. Como si, de alguna manera, ya lo importante hubiera ocurrido. Las imágenes que se transmitieron después le sumaron más confusión al momento. En rigor, no se encontraban dentro de una base militar. Tampoco había ningún alto oficial dando la cara y haciéndose responsable de la rebelión ni hubo información sobre algún alzamiento militar en otras regiones del país.

La transmisión desde el puente se fue convirtiendo rápidamente en un espectáculo cada vez más pobre: imágenes de Leopoldo López sonriendo y abrazando a algún amigo, como si celebrara algo que nadie podía entender. Juan Guaidó se difuminó y el escenario épico del amanecer empezó a transformarse en un espacio incomprensible, lleno de movimientos erráticos y sin voceros dispuestos a declarar. La llamada Operación Libertad no parecía ni siquiera una operación.

Cortesía: Ueslei Marcelino / Reuters

Sin embargo, la ausencia de los altos funcionarios del oficialismo hizo posible que se pensara que algo estaba ocurriendo. Nicolás Maduro desapareció completamente. Las hipótesis de las conspiraciones se sostienen en el silencio. Ese martes 30 de abril nadie dijo nada definitivo. Hubo alguna declaración de algún ministro, denunciando un intento desestabilizador de la oposición, pero nada más. Los discursos articulados empezaron a llegar los días posteriores, cuando la marea bajó y el panorama comenzó a aclararse. Pero durante el día crucial la mayoría de los actores quedaron en silencio. En suspenso. A la espera.

Ni siquiera los otros líderes de la oposición se manifestaron abiertamente. Tampoco lo hizo de forma decidida y en bloque la comunidad internacional. Ni todos los funcionarios del gobierno ni todos los altos jerarcas militares. Es posible pensar que, en el fondo, todos estaban contenidos, atentos, calculando. En una situación límite, se sintieron obligados a esperar de qué lado, finalmente, se inclinaba la balanza. Nadie deseaba arriesgarse sin saber el resultado. Todos querían tener alguna certeza de que están apostando al ganador.

A esta ausencia de las élites, hay que sumar también la censura oficial que controla medios de comunicación y bloquea redes y plataformas. Frente a esto, el chisme termina siendo la única fuente de información. Los ciudadanos, finalmente, estamos obligados a aceptar que solo tenemos el rumor como forma de conocer e interpretar la realidad. Que si Leopoldo López y Juan Guaidó actuaron en solitario, traicionando al resto de la oposición. Que si había un plan acordado con altos mandos militares para forzar la salida institucional de Maduro, pero que los rusos intervinieron antes y lo impidieron. Que si había una conspiración en marcha pero, al final, todo se abortó por culpa del afán protagónico de Leopoldo López. Que si había un acuerdo entre el Departamento de Estado estadounidense y varios dirigentes cercanos a Maduro. Que si los cubanos evitaron que los militares traicionaran a la revolución. Que si sí. Que si no. Que si Rusia, que si los chinos, que si Donald Trump. Que todo puede ser mentira, que todo puede ser verdad. Que nunca hubo nada y que casi hubo un golpe. Que la intervención viene y se va cada día. Que la Operación Libertad continúa pero de otra forma. Que estamos igual pero no tan igual que ayer. Seguiremos informando.

Cortesía: Jhonn Zerpa / Associated Press

Como si se tratara de un desquite infantil, dos días después, también al amanecer, Nicolás Maduro apareció en una transmisión obligatoria para todos los canales, rodeado de los jefe militares que le juraban lealtad. Esa era su respuesta al llamado rebelde de Guaidó. Pero también tenía algo de espectáculo patético e incomprensible. Parecía un mensaje para el interior de la propia institución castrense.

Probablemente, en un balance temprano de lo ocurrido esta semana, nadie quede bien. Ni la dirigencia de la oposición ni la del oficialismo. Tampoco los líderes internacionales. Parecen todos una élite errática que se echa la culpa, unos a otros, sin demasiados argumentos ni lucidez. Sobran las palabras grandes. Los discursos se desinflan. La apelación a la libertad, a la patria, a la soberanía… parece fatua. Todo son solo errores de cálculo. La improvisación no sirve para gobernar. El chavismo lo ha demostrado. Tras veinte años en el poder solo han logrado un récord de corrupción y la destrucción total del país. Pero del otro lado pasa lo mismo: tampoco la improvisación sirve para derrocar dictaduras.

Venezuela está cada día más débil. Incluso como noticia. Lo ocurrido esta semana también lo demuestra. Hay un agotamiento generalizado que cada vez se contagia más, la fragilidad de todos los poderes es cada vez mayor. Es obvio que Maduro no puede confiar en quienes lo rodean. Es evidente que la unidad de la oposición está fracturada. Ninguno de los dos bandos tiene la capacidad de derrotar y someter al otro. Ni el chavismo puede gobernar ni la oposición puede quebrar internamente a la fuerza armada. Ni los cubanos van a salir voluntariamente del país ni Trump va a invadir militarmente a Venezuela. Se acabó el tiempo de las consignas radicales. Los venezolanos estamos condenados a negociar. El problema es cómo hacerlo, con quiénes, bajo qué condiciones.

Ante una crisis económica que se desborda y adquiere una dimensión cada vez más aterradora, las decisiones políticas son también cada vez más costosas y determinantes. No es el momento de improvisar, sino de diseñar y de acordar un salida institucional. Esta semana ha vuelto a quedar claro que la violencia, de ninguno de los lados, representa un verdadero desenlace. Mientras no haya elecciones limpias y confiables, tampoco habrá futuro para Venezuela.

Lea también: «Una Iglesia que necesita resucitar«, de Alberto Barrera Tyszka