Publicado en: El Nacional

Por: José Rafael Herrera

“Si la conducta y el discurso de un hombre dejan de ser políticos, se vuelven idiotas: egocéntricos, indiferentes a las necesidades de su prójimo, inconsecuentes en sí mismos”.

Christopher Berry, La idea de una comunidad democrática, 1989

La política, muy a pesar de las premeditadas campañas publicitarias que se ejecutan en su contra -las que, por cierto, en los últimos tiempos se han vuelto sistemáticamente reiterativas-, es más que la ocupación de un cargo o que el empleo de una pericia, de una techné. En realidad, muy por encima de tales representaciones, más o menos convencionales, la política es una disciplina no solamente ética sino, además, estética, dado que comporta nada menos que el delicado arte de ser ciudadano, lo que equivale a ser un compositor, un arquitecto o un edificador de la vida civil, de la existencia común, en sociedad.

De hecho, el término griego poiesis, que fundamenta la creación poética, se traduce como “el hacer productivo del ser humano”. Y en tal sentido, se puede afirmar que la política, bien comprendida, se identifica con la acción poética. Después de todo, la praxis política es un modo de realización estética, una “obra de arte”. Es por esa razón que los idiotas no pueden ser políticos. Y cuando lo intentan las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. Desafortunadamente, el siglo que apenas se inicia, heredero de las pestilencias de la egolatría sembrada por el entendimiento abstracto y sus mass media, ha ido apuntalando los frutos de su retorsión, al punto de generar una auténtica pandemia de idiocia en el ámbito del quehacer político y social, lo que equivale, en términos onto-históricos, a una auténtica contradictio in terminis. Al mayor embrollo.

A comienzos del siglo XX, los psicólogos positivistas Alfred Binet y Theodore Simon, llevaron a cabo lo que pomposamente designaron como “la primera prueba de la inteligencia”. Su propósito consistía en calcular el coeficiente intelectual de las personas, teniendo como base la destreza de los niños para tocarse la nariz con el dedo índice o para contar monedas. Así fueron, poco a poco, clasificando el coeficiente intelectual (CI) de sus potenciales conejillos de Indias. Para ellos, las personas “normales” presentaban un CI mayor a 70, pero un “superdotado” poseía un CI de 130. En cambio, quienes poseían un CI inferior a 70 eran calificados como “débiles mentales”, si poseían una edad mental entre 7 y 10 años. Estaban entre los “imbéciles” quienes se encontraban entre los 3 y los 7 años. Y los “idiotas” eran los que poseían una edad mental de 3 años. Como en su momento señalaran Adorno y Horkheimer, el modelo de “ciencia” positivista, que sigue ejerciendo su hegemonía sobre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, apesta.

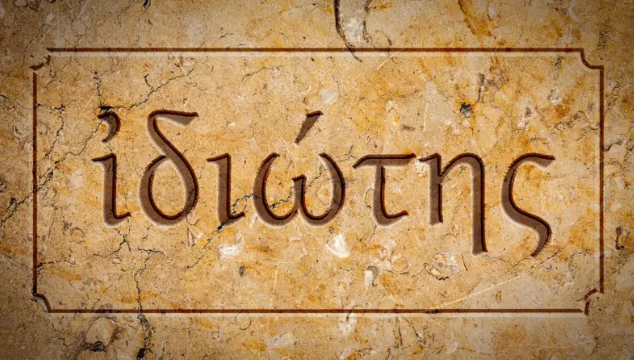

A partir de entonces, el término “idiota” pasó a ser utilizado con pasmosa naturalidad en las áreas jurídicas, psiquiátricas y comunicacionales, echando las bases para su consecuente vulgarización, es decir, para su uso y abuso por parte del sentido común. Y fue así como la expresión “idiota” comenzó a ser asociada con las personas que o padecen de cierta discapacidad mental o con aquellas a quienes se pretende ofender, desplazando, de ese modo, el sentido y significado de su auténtico origen histórico y cultural, el cual por cierto poco tiene que ver, en sentido estricto, con el que le atribuye la vulgata positivista. En efecto, para la cultura clásica antigua, un ίδιώτης se corresponde con un ciudadano al que solo le interesan sus asuntos, sus negocios personales y, por eso mismo, es un individuo privado, limitado e indiferente ante los asuntos propios de la vida pública, de la ciudad, de la πόλις, pero no por debilidad mental o por poseer un bajo coeficiente intelectual, inferior a 70, sino por carecer de educación ciudadana.

Es probable que cuando Brecht escribiera el conocido poema «Ahora vienen por mí», estuviese pensando en los idiotas, mezquinamente absortos en su propia indiferencia, esos que no parecen enterarse del dolor ajeno hasta que ya es demasiado tarde. Como advertía Platón, “el precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por los peores”. De hecho, el desentendimiento y la indolencia respecto de “la cosa pública”, tarde o temprano termina en los acantilados de la selva del Darién o en las turbulentas aguas del Río Bravo. Fue Descartes quien afirmó que “por lo menos una vez en la vida” se hace necesario atreverse a dudar de los propios prejuicios y de las propias presuposiciones.

Un idiota ve los árboles, pero no logra ver el bosque. Él es la viva imagen de la crisis orgánica del presente, la confirmación de la progresiva desnaturalización de la propia condición humana. No es, como dice Bauman, el resultado de una “modernidad líquida”. Más bien, es un licuado, un deshecho. Y es que, en estos tiempos de culto a lo privado y de pensamiento débil, los idiotas pululan, brotan como los hongos de la tierra. Los unos consideran que la acción política nada tiene que ver con sus intereses personales, y afirman que si no trabajan no comen. Los otros, más osados, se incorporan -o se “enchufan”- al “negocio” político con el objetivo de sacarle algún provecho personal y, de ser posible, enriquecerse a costa de los recursos públicos, es decir, a costa de la pobreza de las mayorías. Y, al gansterilizarse, la política es sustituida por la idiotez. Casos diversos. Consecuencias idénticas. Deliberadamente se ha ido sembrado el rechazo del interés por la vida política. La fórmula es muy sencilla: mientras menor sea el interés por la política mayor será el grado de idiotez. Como afirmaba Aristóteles, el hombre es un animal político, un zoon politikón. Es verdad que, como dice Marx, “solo hasta el siglo XVIII, con la “sociedad civil”, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados”. Pero, paradójicamente, durante “la época que generó este punto de vista, esta idea del individuo aislado”, se produjo el mayor crecimiento histórico de las relaciones sociales, al punto de alcanzar “su más alto grado de desarrollo”. El resto son “robinsonadas”.

A los idiotas, convendría repetirles -siguiendo la conseja cartesiana-, por lo menos una vez en la vida, la estrofa final del poema de John Donne citado por Hemingway en Por quién doblan las campanas: “Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”.