Publicado en: El Universal

«La cultura no importa, Karl. Mira sus maravillosas manos». Quien así se solazaba en lo descrito era nada menos que Martin Heidegger. En conversación con Karl Jaspers, su íntimo y abismado amigo, el filósofo más influyente del siglo XX no ocultaba su estrambótica fascinación por el nuevo canciller alemán, Adolf Hitler. Corría el año de 1933, y Alemania era el hervidero que sabemos, el preámbulo de eventos que pondrían a la humanidad al borde del abismo. Tras un discurso en la Universidad de Heidelberg en el que Heidegger, rector de la universidad de Friburgo, había lanzado su apasionada arenga a favor del venidero Führer, un angustiado Jaspers lo increpó: “Si alguna vez compartimos algo que pueda llamarse impulso filosófico, ¡yo le imploro que se responsabilice de ese don! ¡Póngalo al servicio de la razón, de la realidad que tienen la valía y las posibilidades humanas, y no al servicio de la magia!”.

Precisamente: esa pasmosa, tenaz, universal seducción que ha ejercido y ejerce la figura del “hombre fuerte” no sólo entre personas comunes y corrientes, sino entre representantes de la más conspicua intelectualidad, nunca dejará de sorprender. Jaspers usaba la palabra “magia”, y quizás no haya mejor forma de retratar el fenómeno, en tanto producto de una convicción que no responde a la lógica, sino a lo que prospera en la orilla opuesta: el mito y su embriaguez, la primitiva pulsión, el peso de la autoridad y la trampa que tiende al inconsciente; la subjetividad, el deseo, su semillero de sesgos y prejuicios. Lo irracional, en fin. Una posición que, adicionalmente, escapa a la dinámica simple del miedo y la coacción que somete a los más; y que en su lugar -he allí una peligrosa singularidad- parece (¿parece?) responder a una elección autónoma y consciente.

Filotiranos en cueros

En esas aguas turbias de la justificación del poder despótico, abrevó el propio Sartre, por ejemplo. En la revista Les Temps Modernes, escribía en abril de 1953: «La sociedad soviética, en peligro de muerte en medio de las democracias burguesas, debía imponerse una disciplina de hierro o desaparecer». El carismático, mundano, brillante autor de El ser y la nada -quien, tras la invasión a Indochina, acusó al general De Gaulle de promover un culto a la personalidad que lo hacía tan “fascista” como Hitler- paradójicamente también defendió y justificó a la Cuba de Castro, la China de Mao y, tempranamente, a la URSS de Stalin (aunque tuvo un momento de rebeldía cuando en 1956 criticó la invasión soviética a Hungría, ordenada por Jrushchov. “La URRS no ha colonizado ni explotado sistemáticamente a las democracias populares”, afirmó en 1957; “lo que es verdad es que las ha oprimido durante ocho años»). Eso no hizo que renunciara a su obstinada fe, no obstante. Como pasó con Heidegger y Jaspers, Sartre fue amargamente interpelado por su antiguo compañero de tertulias y cafés, luego rival intelectual, Raymond Aron. Ambos, Heidegger y Sartre, eran desnudados así en toda su ofensiva filotiranía.

Intelectuales en busca de religión

“¿Sigue teniendo sentido la disyuntiva izquierda-derecha?”, lanza como provocación y abreboca. La reflexión, una sofisticada arremetida contra ideas anacrónicas que volvieron a ponerse de moda en la Europa de posguerra, denuncia la insensatez con la que algunas mentes privilegiadas, “revolucionarios de gran corazón y cabeza ligera”, se entregaban a los galanteos del poder o picaban los anzuelos de populistas y demagogos. Filósofos que, en periodos de estallidos de fervor moral más bien cercanos al patriotismo jacobino, “preferían las formas al fondo” y optaban por la adicción al “estupefaciente ideológico”. Mismos que ignoraban -o decidían ignorar- los juegos que en ese sentido despliega todo régimen político para asegurarse cierto brillo y legitimidad narrativa. Hablamos de la propaganda y sus artífices; esa que, según Goebbels, -a quien la naturaleza brutal de los medios le tenía sin cuidado- “no es ni buena ni mala”, pues su “valor moral es determinado por el objetivo que busca».

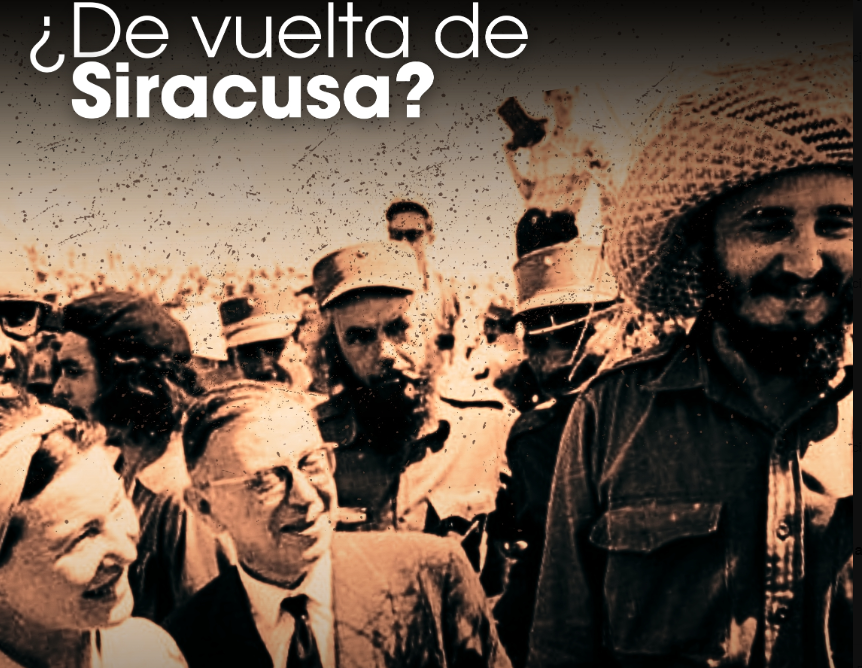

Siracusa, aunque mal pague

En esa misma línea de pensamiento que Julien Benda rubrica con su “Trahison des Clercs” en 1927, Mark Lilla se inscribe con Pensadores Temerarios: intelectuales y política (2001). Las semblanzas de mentes formidables seducidas por el poder despótico, devotos de ídolos y fetiches como el propio Heidegger o Carl Schmitt, sirven para recordar los célebres viajes de Platón a Siracusa, a partir del año 388 a.C., gracias a la invitación de un discípulo, Dión; y su malhadado cruce, primero con Dionisio “el viejo”, a quien aspiraba a convertir en filósofo-rey; y luego con Dionisio “el joven”. Platón no sólo no pudo hacer de aquellos tiranos unos gobernantes virtuosos, sino que terminó perseguido y esclavizado. A santo de eso, Lilla rescata una anécdota: cuando Heidegger retornó a su trabajo docente en 1934, un colega le espetó un saludo que era más un mordisco que un retozo: “¿De vuelta de Siracusa?”. (Asesores con muchos menos quilates, autores de manuales para autoritarismos del siglo XXI, alcahuetes del despojo y la mentira oficial, hacen méritos para una estocada similar cuando a su regreso a España, sean recibidos por atónitos colegas).