Publicado en: El Universal

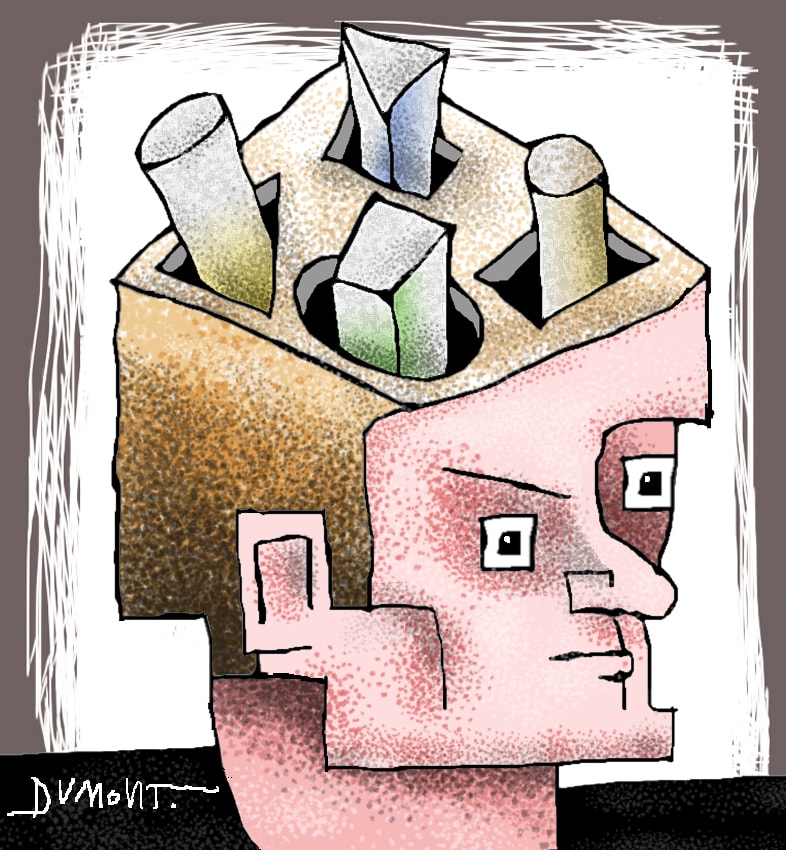

Picados por la candorosa sospecha de que hay héroes que viven entre nosotros, dispuestos a salvarnos con su homérico resuello, los ciudadanos solemos equivocarnos mucho cuando juzgamos a los líderes como si sus alcances no fuesen de este mundo. Son humanos, ciertamente, con debilidades, manías y aspiraciones tan terrenales como las de otros; a veces indefensos ante el eventual quiebre, tan propensos al agotamiento o al traspié como el resto de sus congéneres. Pero tampoco es menos cierto que liderar no es práctica que cualquiera pueda asumir: los complejos tiempos que corren demandan de ese proceso de construcción social no sólo formación, sino habilidad para interpretar la demanda ciudadana, para enlazar un discurso al oleaje a veces extremo de un ethos mayoritario; el olfato para desmenuzar y aprovechar al máximo el contexto, la destreza para comunicar posturas y defenderlas cuando sea necesario; el tino para entender dónde y cuándo la coyuntura exige la mediación de líderes “transformadores”, enérgicos y apasionados, factores de inspiración para la mudanza profunda de expectativas; o líderes “transaccionales”, prestos a empujar acuerdos y soluciones puntuales.

Picados por la candorosa sospecha de que hay héroes que viven entre nosotros, dispuestos a salvarnos con su homérico resuello, los ciudadanos solemos equivocarnos mucho cuando juzgamos a los líderes como si sus alcances no fuesen de este mundo. Son humanos, ciertamente, con debilidades, manías y aspiraciones tan terrenales como las de otros; a veces indefensos ante el eventual quiebre, tan propensos al agotamiento o al traspié como el resto de sus congéneres. Pero tampoco es menos cierto que liderar no es práctica que cualquiera pueda asumir: los complejos tiempos que corren demandan de ese proceso de construcción social no sólo formación, sino habilidad para interpretar la demanda ciudadana, para enlazar un discurso al oleaje a veces extremo de un ethos mayoritario; el olfato para desmenuzar y aprovechar al máximo el contexto, la destreza para comunicar posturas y defenderlas cuando sea necesario; el tino para entender dónde y cuándo la coyuntura exige la mediación de líderes “transformadores”, enérgicos y apasionados, factores de inspiración para la mudanza profunda de expectativas; o líderes “transaccionales”, prestos a empujar acuerdos y soluciones puntuales.

Paradójicamente (¿acaso llevado por el descreimiento de un espíritu atormentado, víctima de esa preocupación por la ambigüedad moral que retrató en “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”?) Robert Louis Stevenson sostenía que la política era “quizá la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna preparación«. Pero una nueva mirada a su afirmación podría también revelarnos un matiz menos áspero, más realista y afín al efectivo talante de la política: pues amén de preparación (atributo fundamental, cómo no) ese líder debe poseer un “don” singular, un talento que puede y debe perfeccionarse, pero que difícilmente puede brotar de un erial. Así que aunque “demasiado humano” -y prueba de ello es el hecho de cultivar una actividad tan propia de su condición de zoon politikon, ese animal cívico que a diferencia de los dioses y las bestias es capaz de vivir y relacionarse en la polis; capaz no sólo de actuar, sino de hacerlo concertadamente- el “conductor de destinos” está llamado a distinguirse del común, a pulsar desde otra altura el desordenado ímpetu de la muchedumbre, a descubrir y conectar con sus angustias, pero evitando ser aplastado por ella, cederle su alma. Y pensar estratégicamente lo obliga, claro, a estar preparado para asumir ciertos riesgos que otro mortal no tendría por qué siquiera considerar.

Hay que recordar entonces que la naturaleza del riesgo en política es distinta a la de la guerra, aún cuando ciertas condiciones límite lleven a creer que sólo la abierta confrontación puede ofrecer salidas. Justamente, cuando la dificultad nos estruja, el liderazgo debe moverse con especial pericia, echando mano a esa prudencia que recetaba Maquiavelo (quien por cierto dedica sus lecciones a Lorenzo II de Médici, un príncipe acogotado por la necesidad de unificar la República y sacarla de la crisis en la que se encontraba). El ejercicio real de la política, tal como la concibe el florentino, implica considerar el impacto de situaciones concretas, de hombres de carne y hueso cuyas acciones no responden necesariamente a los móviles de la moral o la religión, sino a los mandatos del sentido común y del pensamiento pragmático, las particulares leyes del poder. El buen líder induce así un calculado equilibrio entre lo necesario y lo deseable, la disposición al baile virtuoso entre luz y oscuridad, entre las candelas de lo prometeico y la “suciedad” de los límites; todo para sortear con éxito el aparente divorcio entre la gracia del doctor Jekyll y la fealdad del impresentable Mr. Hyde. Del arduo compromiso que hay en ello –entrar al fango de la realidad, extraer de allí arreglos no sólo amables, también posibles, útiles; y salir vigorizado por el logro- nadie puede dudar. Sin riesgo no hay paraíso.

Es penoso que esa responsable cualidad para atreverse y marcar pauta haya mermado dramáticamente entre nuestro liderazgo. Es mucha la amenaza, mucho el leñazo encajado a la oposición democrática, sí, pero eso no debería ser pretexto para la auto-invalidación, la renuncia, el manso resguardo en zona segura. Al contrario, un entorno con reglas cambiantes reclama un “liderazgo inadaptado” -dice Felipe González- rebelde respecto a su circunstancia, dispuesto a desafiar la jugada previsible, lo bastante sensato para abrazar no épicas, sino discretas movidas capaces de generar efectos globales, de vencer el paradigma auto-impuesto. En ese sentido, cabe preguntarse si tras el socavón emocional que hoy sume a los electores respira un miedo mayor: el de no contar con un liderazgo preparado para bregar valiente, astutamente con la incertidumbre. Y es que no sólo el tiempo muerde los tobillos; también la urgencia de un país por superar la muy mundana, entumecedora sombra de la desconfianza.