Publicado en El País

Me gustaban los Beatles. Tenía 13 años y, con un arrojo digno de causas más heroicas, había aprendido a tocar sus canciones en la batería. Algunas las repetía hasta el cansancio emulando los golpes de Ringo en el disco. Tú solías recostarte en la pared para oírme con una sonrisa sarcástica. Apreciabas el empeño, pero considerabas que el esfuerzo merecía mejores músicas. Nunca te gustaron los Beatles. Cuando te invité al ensayo del conjunto te fuiste a los pocos minutos exagerando el gesto al taparte los oídos. Procurabas un chiste, pero mis amigos no rieron. Sé que lo hiciste con cariño. Una manera más, entre tantas, de advertirme que había otras músicas distintas a los Beatles y el rock.

Me gustaban los Beatles. Tenía 13 años y, con un arrojo digno de causas más heroicas, había aprendido a tocar sus canciones en la batería. Algunas las repetía hasta el cansancio emulando los golpes de Ringo en el disco. Tú solías recostarte en la pared para oírme con una sonrisa sarcástica. Apreciabas el empeño, pero considerabas que el esfuerzo merecía mejores músicas. Nunca te gustaron los Beatles. Cuando te invité al ensayo del conjunto te fuiste a los pocos minutos exagerando el gesto al taparte los oídos. Procurabas un chiste, pero mis amigos no rieron. Sé que lo hiciste con cariño. Una manera más, entre tantas, de advertirme que había otras músicas distintas a los Beatles y el rock.

Eras el hermano menor de mi mamá, pero en realidad eras su hijo mayor. Cuando a tus 15 años tus hermanas ya no te pudieron controlar más en Caracas, te enviaron a México para que Roselena te metiera en cintura. Ella, con una barriga grande, se las apañaba para sobrevivir en el exilio. Se había casado en la cárcel con César, preso político de la dictadura y militante, como ella, del ilegalizado partido Acción Democrática. La luna de miel la comenzaron un par de semanas después de la boda, cuando se encontraron en el aeropuerto para abordar el primer avión a cualquier destino posible: La Habana. Y después de unos días de desconcierto, México. Allí llegaste tú, Toño.

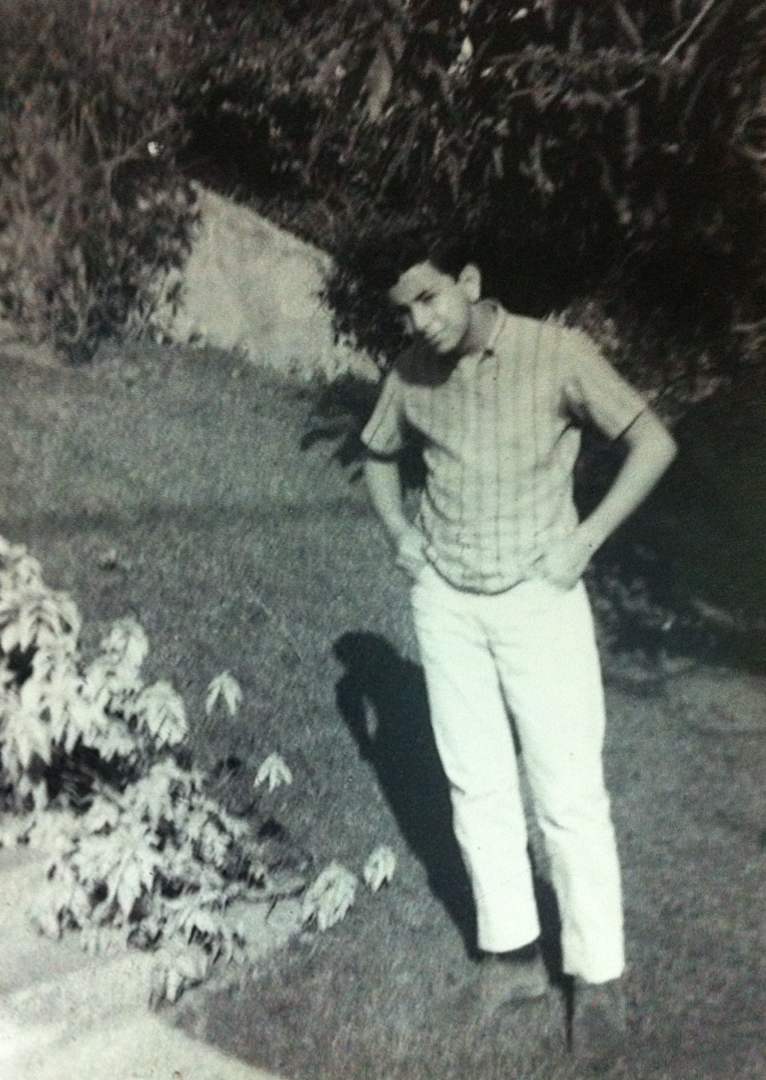

En la primera foto que me tomaron en la vida estoy acurrucado en el pecho de mi madre. En la segunda me veo en los brazos de mi asombrado padre. Y en la tercera, en los tuyos. Seguro y sobrado, como corresponde a un quinceañero. Chamarra de cuero, sonrisa de galán y copete alto, engominado. Un rebelde James Dean subdesarrollado con menos causa que aquél.

Trece años después ya me habías enseñado a boxear (es un decir, porque jamás pude conectarte un solo golpe), a manejar (pero más aún a lavar tu carro), y me habías presentado a James Bond, un amigo consecuente que persevera, a pesar de diversos rostros, talentos y humores, hasta el sol de hoy.

Trece años después me llevaste a mi primer bar (botiquín, boite, cabaret, tugurio). El portero, viejo compinche tuyo, hizo caso omiso de mi corta edad. Y el bartender también. ¡Ah, querido tío Toño corruptor! Caracas cumplía 400 años de fundada y, entre fiestas y celebraciones, vinieron las mejores orquestas de Nueva York. Aquella noche (¿julio sería?) le tocó a Eddie Palmieri y su orquesta La Perfecta. La agresividad y potencia del par de trombones —Barry Rogers y José Rodrigues— me pegó duro en el pecho, rebotó en mi estómago y me lanzó contra la pared. El estruendo del timbal de Manny Oquendo sacudió la tierra, y yo, estremecido, no cupe en mí. El resto fue Palmieri en su piano y Quintana en su canto. Y hasta el sol de hoy.

Cincuenta años después, Toño, no dejo de agradecerte ese día iniciático que me marcó la vida.

Lo recuerdo todo ahora, cuando se cumple algo más de un año de tu extraña partida. Se me acumulan las preguntas, pero prefiero desecharlas. Que en tu nombre respondan Palmieri —que recién publicó un nuevo disco— y los Beatles, que siguen cautivando más allá de la muerte solo por fastidiarte.