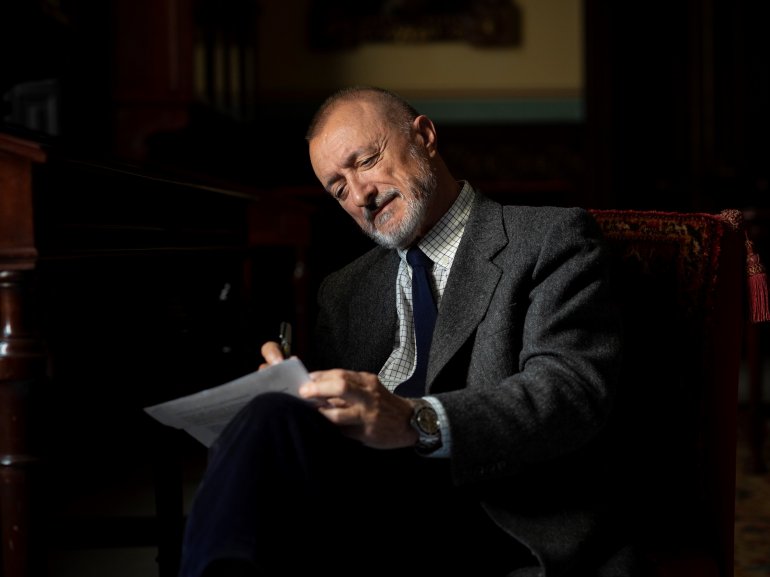

Publicado en: XLSemanal

Por: Arturo Pérez-Reverte

PATENTE DE CORSO

Era un judío austríaco, culto, rico, elegante y cobarde, y se había suicidado en Brasil veinticuatro años atrás. Todo eso lo ignoraba yo cuando lo descubrí en la biblioteca de mi abuela María Cristina. Mi abuela y mi tía Pura eran muy aficionadas a la literatura contemporánea, y Stefan Zweig era de su agrado. Carta de una desconocida, Veinticuatro horas de la vida de una mujer y la biografía María Antonieta me gustaron mucho; pero yo leía de todo, compulsivamente, y ese autor quedó atrás, como quedan tantos libros y autores cuando un joven lector piensa más en engullir con voracidad que en digerir despacio.

Lo redescubrí más tarde, cuando José Ramón Zabala, un amigo al que debí importantes hallazgos literarios, me aconsejó Novela de ajedrez. Con ella, Zweig volvió a mi vida. Adquirí sus obras completas en editorial Juventud y luego en La Pléiade, y me lo zampé varias veces. Sus extraordinarias biografías –ese magistral Fouché–, con las de Ludwig y Maurois, amueblan buena parte de mi percepción del mundo. También me fascinó su inteligente forma de penetrar en personajes femeninos. Por eso me sorprendía que los críticos literarios españoles catalogaran a Zweig como simple autor de novelas de éxito, cuando a mí me parecía un escritor inmenso, a la altura de mis adorados Mann, Stendhal y, sobre todo, Conrad, también despreciado entonces por nuestros mandarines de la literatura. Pero en los años 80, debido a su reconocimiento intelectual en Francia, aquellos idiotas dejaron de enarcar la ceja, pasaron al aplauso, y hoy nadie discute lo indiscutible.

Nunca he olvidado a Stefan Zweig –releo algo suyo de vez en cuando–, pero lo recuerdo mucho en estos días difíciles para Europa y el mundo: famoso, rico, la llegada de los nazis lo empujó al exilio haciéndole perder patria, casa, biblioteca, idioma, amigos y esperanzas. También las ganas de vivir. A diferencia de otros intelectuales de habla alemana como los Mann o Joseph Roth –autor de la extraordinaria La marcha Radetzky–, Zweig quiso mantenerse al margen. Creyó al principio que la tormenta totalitaria sobre Europa era pasajera y que pronto volvería todo a la normalidad. A su normalidad cómoda, educada y elegante. Por eso eludía comprometerse. La polémica no es la forma de expresar mis convicciones, escribió. Su voz ni siquiera se alzó para denunciar los crímenes nazis ni defender a los otros judíos que iban a los campos de exterminio. Se quitó de en medio, huyó a Inglaterra, de donde también puso pies en polvorosa cuando la guerra llegó allí. Y mientras otros escribían artículos o daban conferencias denunciando el horror en el que Europa se sumía, él pretendió mirar desde lejos, creyendo que el dandi mundano que había sido sobreviviría, mano sobre mano, a la tragedia en marcha.

Esa irrealidad de emboscado, de pacifista naif, le duró poco. La entrada de Estados Unidos en guerra, la caída de Singapur en manos japonesas, le hicieron comprender que en ningún lugar estaría a salvo. Y ya era tarde para unirse a los intelectuales antinazis que llevaban tiempo batallando en el exilio. Sus libros estaban prohibidos en la Europa ocupada, su paraíso confortable no existía, y creyó que un futuro mejor, si llegaba, tardaría en manifestarse. Lo dijo en una carta a sus amigos: Cuanto hice se reduce a la nada. Europa, nuestra patria, está devastada para un tiempo que se extenderá más allá de nuestras vidas. Así que en 1942, junto a su joven esposa, tomó una sobredosis de Veronal y salió de escena para siempre. Fue Thomas Mann, el autor de La montaña mágica, quien le dedicó este duro epitafio: No tenía conciencia de su deber hacia sus compañeros de infortunio en el mundo entero, para quienes el exilio fue mucho más duro que para él, famoso, adulado y libre de toda preocupación material.

Nos quedan sus libros, por fortuna. Uno de ellos, el último, es el extraordinario El mundo de ayer, adiós melancólico a una Europa deshecha ante sus ojos asustados e impotentes. Y es de aconsejable lectura por muchas razones: una es la gran calidad literaria; otra, su dolorido adiós a una geografía histórica y cultural, vieja república de las artes y las letras, humanidad kantiana reconciliada en el amor de lo bello y lo justo. El testamento de un hombre de extraordinario talento derrotado por sí mismo, para quien la vida fue un privilegio; y ese mismo privilegio, unido a un carácter débil, lo incapacitó para gritar y luchar. Por eso El mundo de ayer de Stefan Zweig no es realmente el final de un mundo. Es el final de su mundo. El testamento conmovedor, pese a todo, de un hombre que murió sin pelear mientras otros sí lo hacían.

Lea también: «Decepcionando al personal«, de Arturo Pérez-Reverte