Por: Jean Maninat

Las imágenes y la política han ido de la mano desde la invención de la cámara fotográfica. Las hay icónicas, que han simbolizado un momento histórico dejando constancia de un esfuerzo colectivo, como aquella de Churchill haciendo la V de la victoria con un habano entre los dedos tras el triunfo aliado en la II Guerra Mundial. La foto del miliciano anarquista español que cae fusil en mano bajo el impacto de una bala, ha pasado a la historia -no sin cierta controversia- como un símbolo de la guerra civil española gracias al lente certero de Robert Capa. La imagen de un Che Guevara angelical, que mira con ojos miopes la lontananza, representó para muchos el carácter romántico del guerrillero, a pesar de que formaba parte de un retrato en familia de la alta jerarquía cubana de principios de la revolución y su autor, Alberto Korda, fue el primer sorprendido cuando la vio recortada y convertida en afiche, y luego en efigie mimada de la sociedad de consumo.

cámara fotográfica. Las hay icónicas, que han simbolizado un momento histórico dejando constancia de un esfuerzo colectivo, como aquella de Churchill haciendo la V de la victoria con un habano entre los dedos tras el triunfo aliado en la II Guerra Mundial. La foto del miliciano anarquista español que cae fusil en mano bajo el impacto de una bala, ha pasado a la historia -no sin cierta controversia- como un símbolo de la guerra civil española gracias al lente certero de Robert Capa. La imagen de un Che Guevara angelical, que mira con ojos miopes la lontananza, representó para muchos el carácter romántico del guerrillero, a pesar de que formaba parte de un retrato en familia de la alta jerarquía cubana de principios de la revolución y su autor, Alberto Korda, fue el primer sorprendido cuando la vio recortada y convertida en afiche, y luego en efigie mimada de la sociedad de consumo.

En Venezuela, durante los últimos quince años, se ha vivido con la imagen del difunto presidente, Hugo Chávez, presidiendo el día a día visual de sus habitantes, una replica del culto a la personalidad que ha caracterizado a todos los movimientos políticos de raigambre autoritaria. Ahora el rostro del «comandante galáctico» se desliza lentamente hacia el backstage, como una sombra, el rasgo sigiloso de unos ojos, un telonero opacado por la figura de su émulo: el presidente Maduro. Ya algunos seguidores de la primera hora agradecen el fuera de foco progresivo al que es sometido el «líder galáctico», con la esperanza de que la gente lo disocie del deslave económico y social al que han conducido el modelo de subdesarrollo imperante y el desacierto de sus herederos.

La política como una sucesión de fotogramas épicos se ha convertido en la enfermedad adolescente de muchos dirigentes, algunos ya maduritos, de toda índole. Todo es hiperbólico -especialmente el lenguaje: «no nos arrodillamos», «ya nadie nos detiene»- como si a lo Harry Potter las palabras y los gestos dramáticos tuviesen el don de cambiar las cosas: ¡Abracadabra!

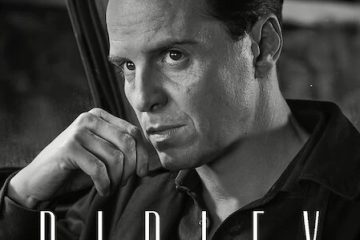

La pose para las cámaras de la historia es la gestual política del momento: se empuñan banderas tricolores como antorchas libertarias en curiosa coincidencia con la imaginería maoista, bajo el sofocante Sol del Caribe se cubren las espaldas con el tricolor a cada comparecencia, los símbolos religiosos penden como amuletos propiciatorios en todo el cuerpo y hasta los actos de entrega y sacrificio son deslumbrantes como una obra de Broadway. (Las secuencias de fotos sobre los y las «combatientes» de la guarimba, bien podrían ilustrar un catálogo veraniego de Gap o Abercombrie & Fitch).

La política se ha convertido en el reino del autorretrato. Uno lee el tuit de un notorio líder o lideresa: «Impresionante manifestación estudiantil» y la imagen que lo ilustra es un selfie de alguno de ellos con cuatro estudiantes. Los hay escritos y murmurados: si algún dirigente se le ocurre, con todo derecho, declararse en campaña contra el control biométrico de la compra de alimentos, desde el otro bando fraterno se le responde con un tuit: «bienvenido a la lucha ciudadana contra el control biométrico». ¡Ese selfie es mío, yo me lo tomé primero!

La verdad es que uno echa de menos, los aerosoles (con el perdón de los urbanistas), el reparto de volantes, la alegría de los casa por casa, el diálogo respetuoso con los no convencidos. La labor anónima pero eficiente de los dirigentes de a pie, sin poses, sin ventiladores batiéndoles el pelo, sin la grandilocuencia vacía de las grandes consignas. Aquel tiempo cuando hablar a toda hora para la historia era motivo de burla y cháchara entre los militantes: ahora sí nos fregamos (la palabra es más picante) nos cayó Napoleón. Cuando la política seria no admitía poses ni pasarelas, porque los selfie estaban bastante lejos en el futuro.

@jeanmaninat